三、灵璧石窝洞的形成及其

艺术表现

窝洞(包括窝、深洞、透洞)的形成原因在于岩石的可溶性。灵璧石作为石灰岩,主要化学成分为碳酸钙,在水和二氧化碳的作用下,能微溶为碳酸氢根和钙离子,出溶离子随地下水的流动不断流失,被带走。在漫长的地质年代,这种溶蚀作用便有了累积效应。由于石灰岩层各部分的物质成份、结构构造、后期形变不同,被侵蚀的程度不同,因此其被溶解分割后的形状也不同,于是形成了灵璧石千姿百态、空洞百出的样貌。此外,特殊的地貌特征对灵璧石形体、窝洞形成也有影响,比如流水下渗作用的影响。

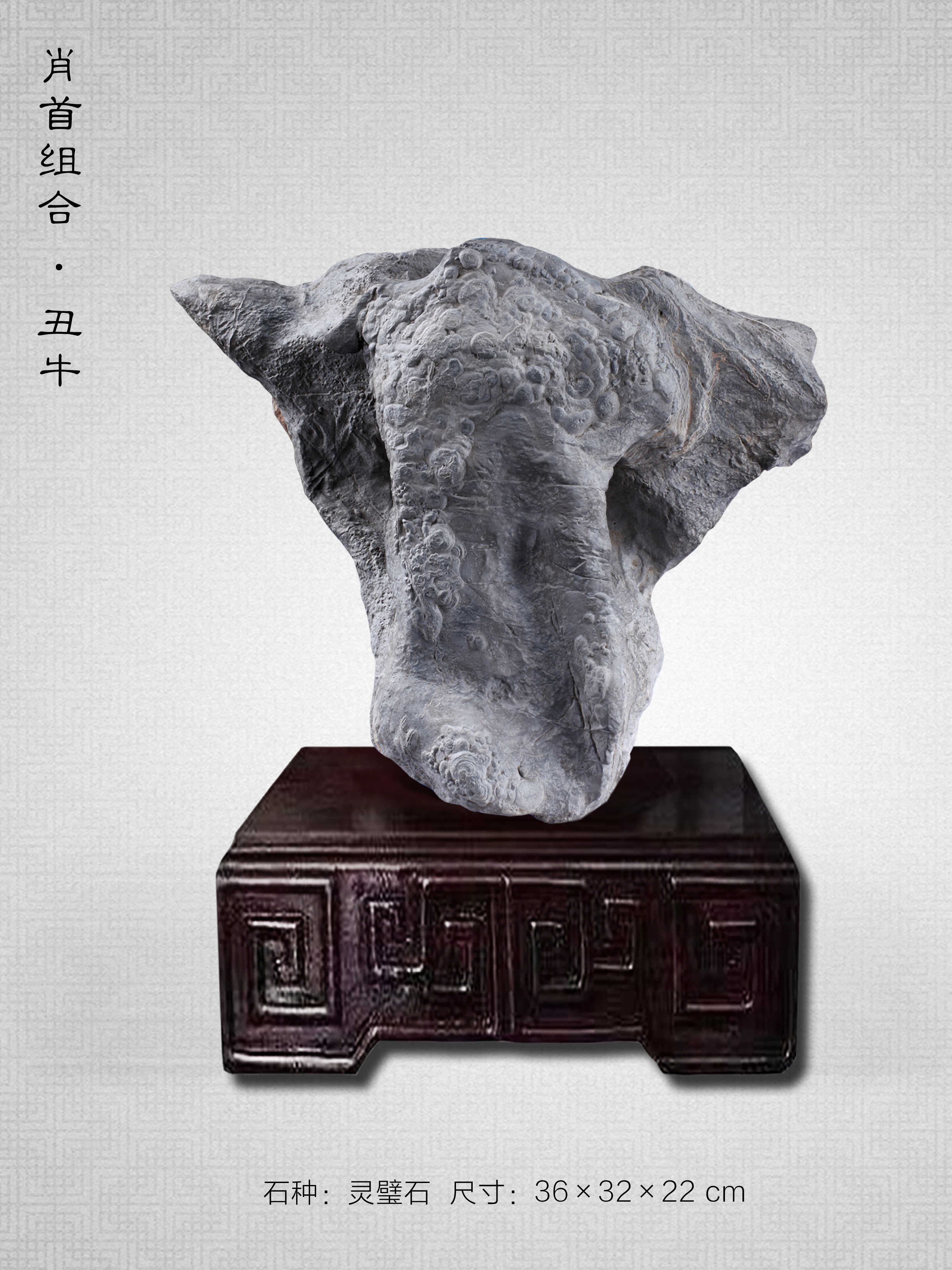

和太湖石相比,窝洞不是灵璧石的长项。但是,由于灵璧石长于形状,如果有恰到好处的窝洞点缀,就有出奇的审美效果。

窝洞大致区分为窝、深洞、透洞三个类别,而从视觉上看,后面两者也可以合在一起作为一种,窝洞区分为窝与洞;和纹路与珍珠一样,窝洞也可以区分为装饰性与表现性两种。

下面是两个石头的窝。“浮雕脸谱”非常简洁,像极了中国家具的浮雕技巧,留下需要的画面,铲去多余的部分;这个浮雕有中国写意画的韵味,没有精雕细描,而是挥毫泼墨,留下丰富的艺术想象空间。

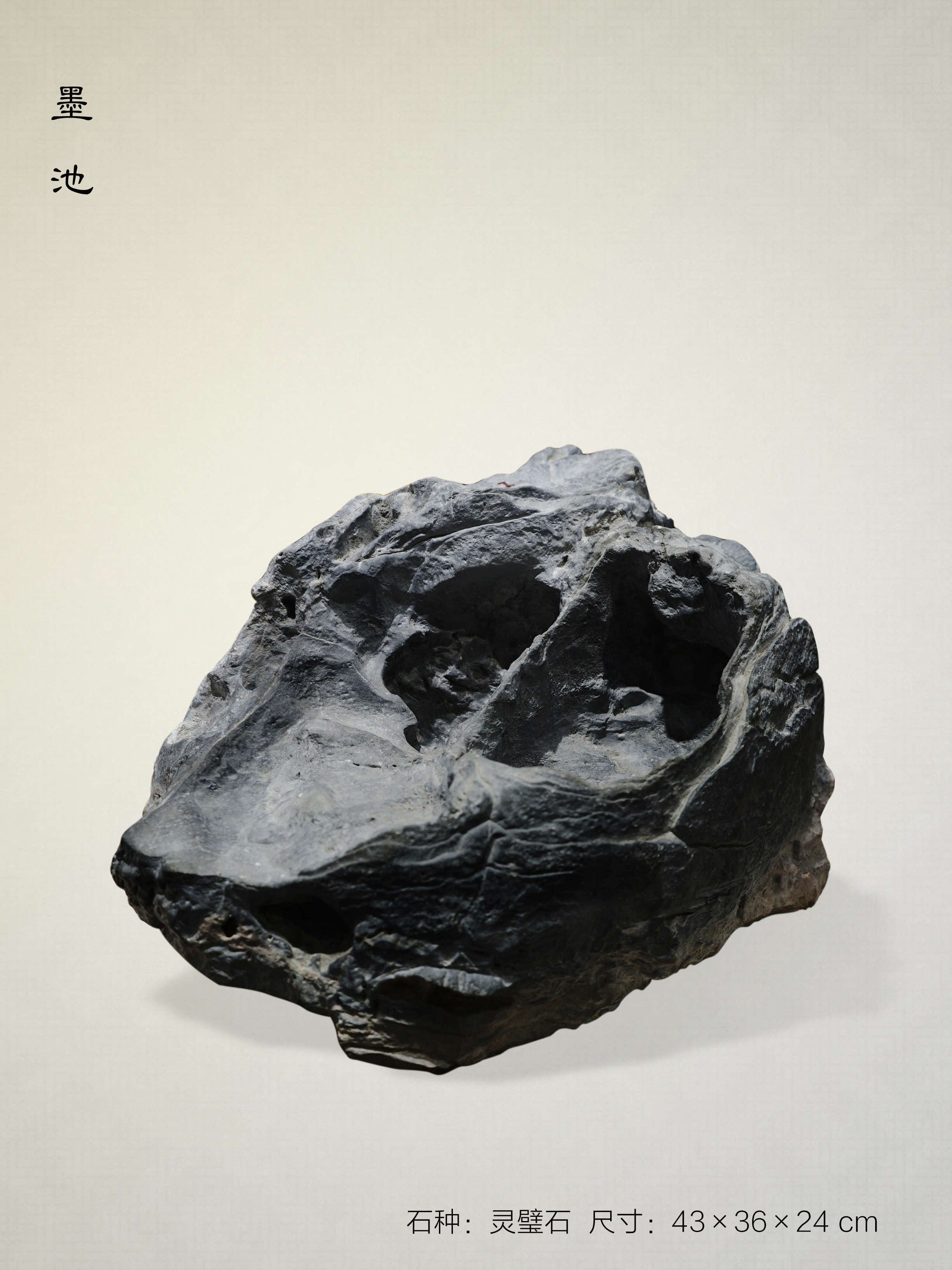

墨池这个石头看似朴实无华,实则是低调的奢华。在玩玉的圈子里,有“宁玩蛋蛋,不玩片片”的说法。为什么会有这个说法?浅层的原因是因为玉很脆,片片容易破碎;深层的原因是玉器是人为加工的,不管是蛋蛋还是片片,加工形成的难度是一个样子的。观赏石却不是,前文讲了,灵璧石窝洞的形成原因在于岩石的可溶性,在水和二氧化碳的作用下,能微溶为碳酸氢根和钙离子,出溶离子随地下水的流动不断流失,被带走,在漫长的地质年代里,不断累积形成的。观赏石的形成是一个动态的过程而不是静态的,它在大自然中是不断变化着的,我们把它从自然界里扒出来,人为中止了它的变化。我们可以这样理解,像墨池这个石头中间的一层薄璧,假如这个石头早一万年挖出,中间就是一个厚壁,晚一万年挖出,中间的壁可能已完全被溶解,我们在恰好的时间点上中止了这一变化过程,看到了一个十分难得的观赏石。与玉不同,观赏石不应该是“宁玩蛋蛋,不玩片片”,观赏石如果能形成薄薄的片片,再能形成有意义的形体,就是比较稀少的了;用中国人的话讲,这叫“炫技”,用灵璧及周边人的话讲,这叫“谝能”。

以上两个窝,都是表现性的,下面两个也是,其窝不是无意义的,有其明确诉求表达。

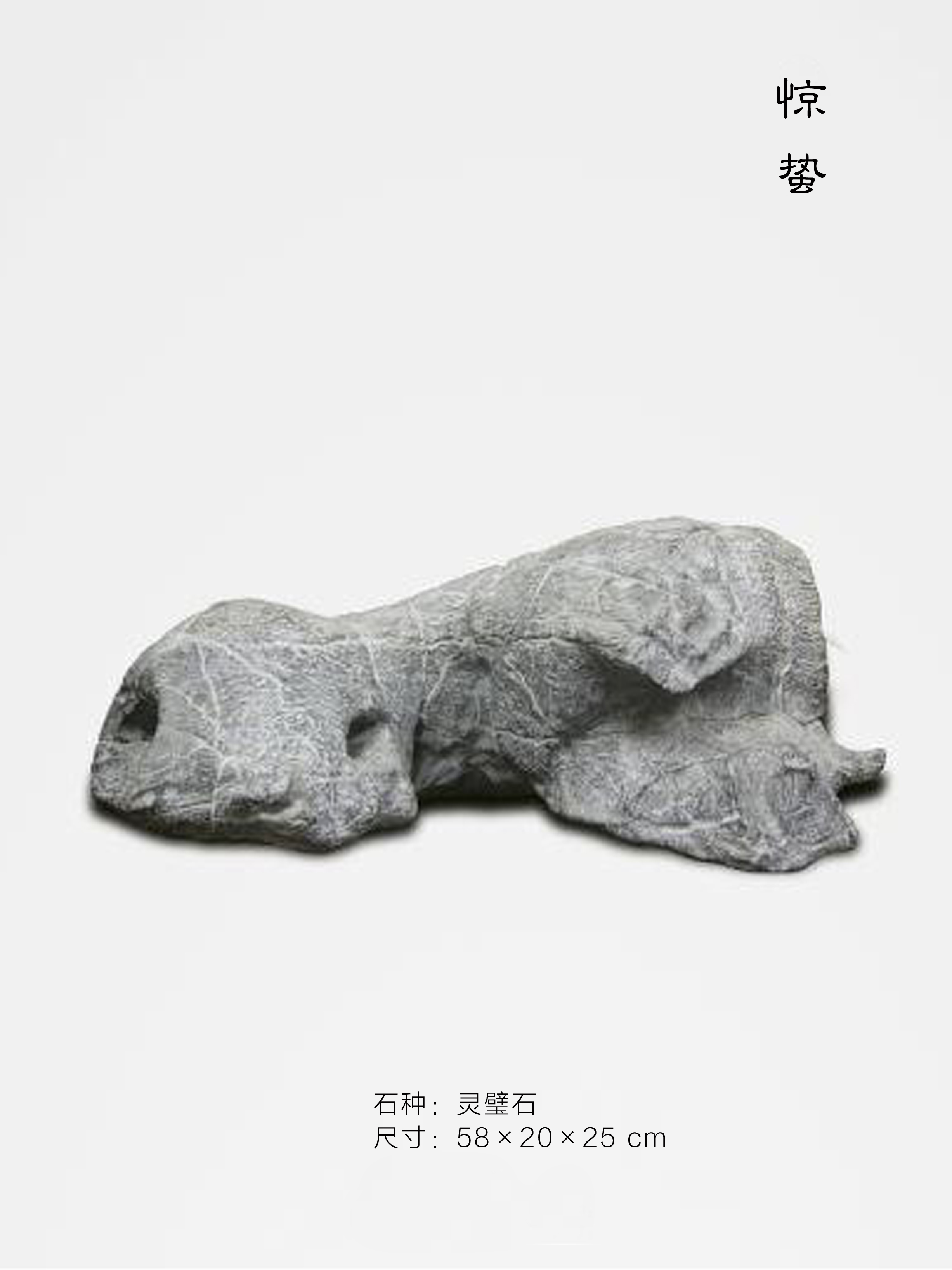

上面这个似牛似山的观赏石,右边(牛身体部分)出现一个大大的窝。

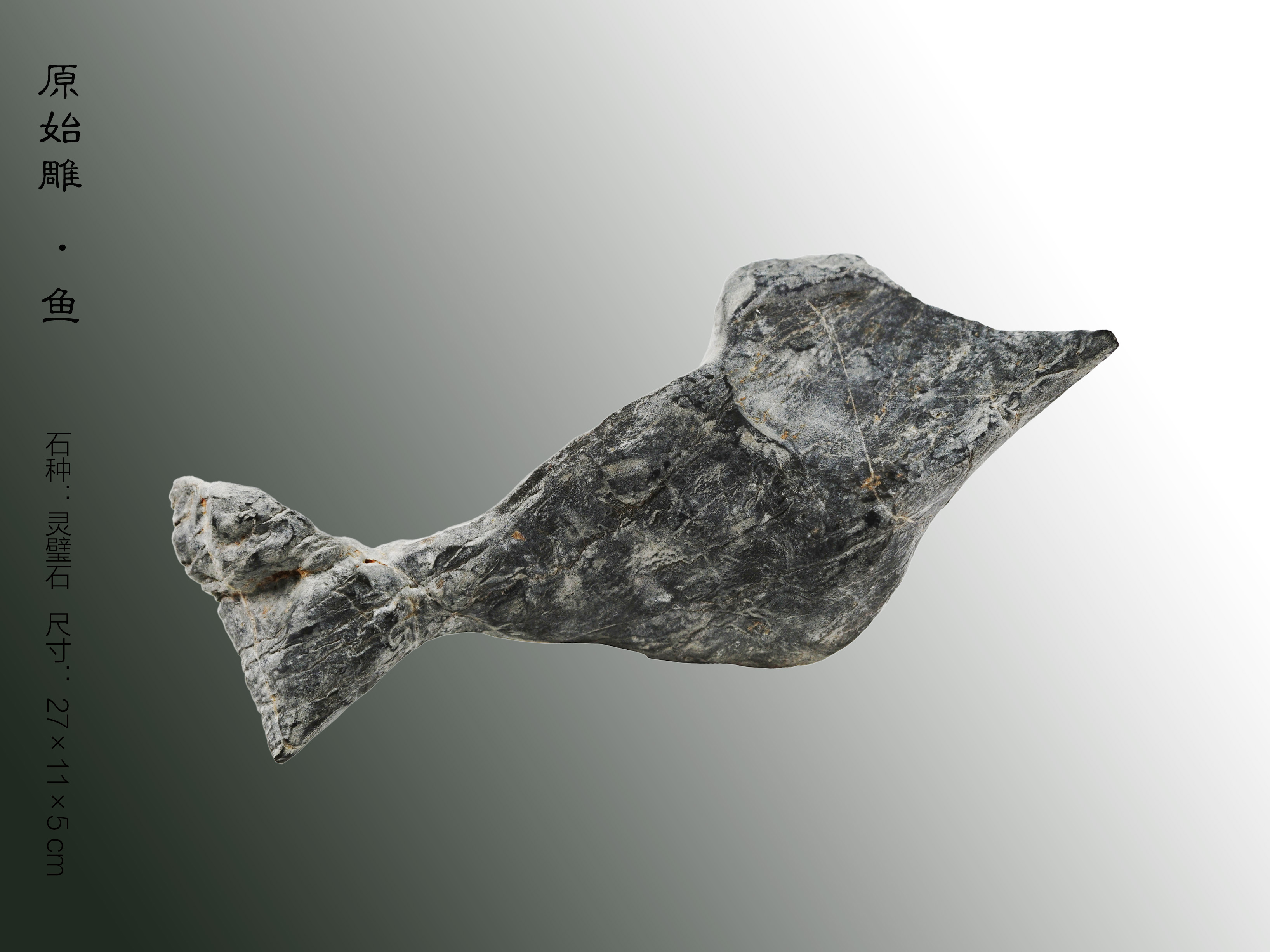

下面这两个鱼的脸部的窝,算是装饰性的。

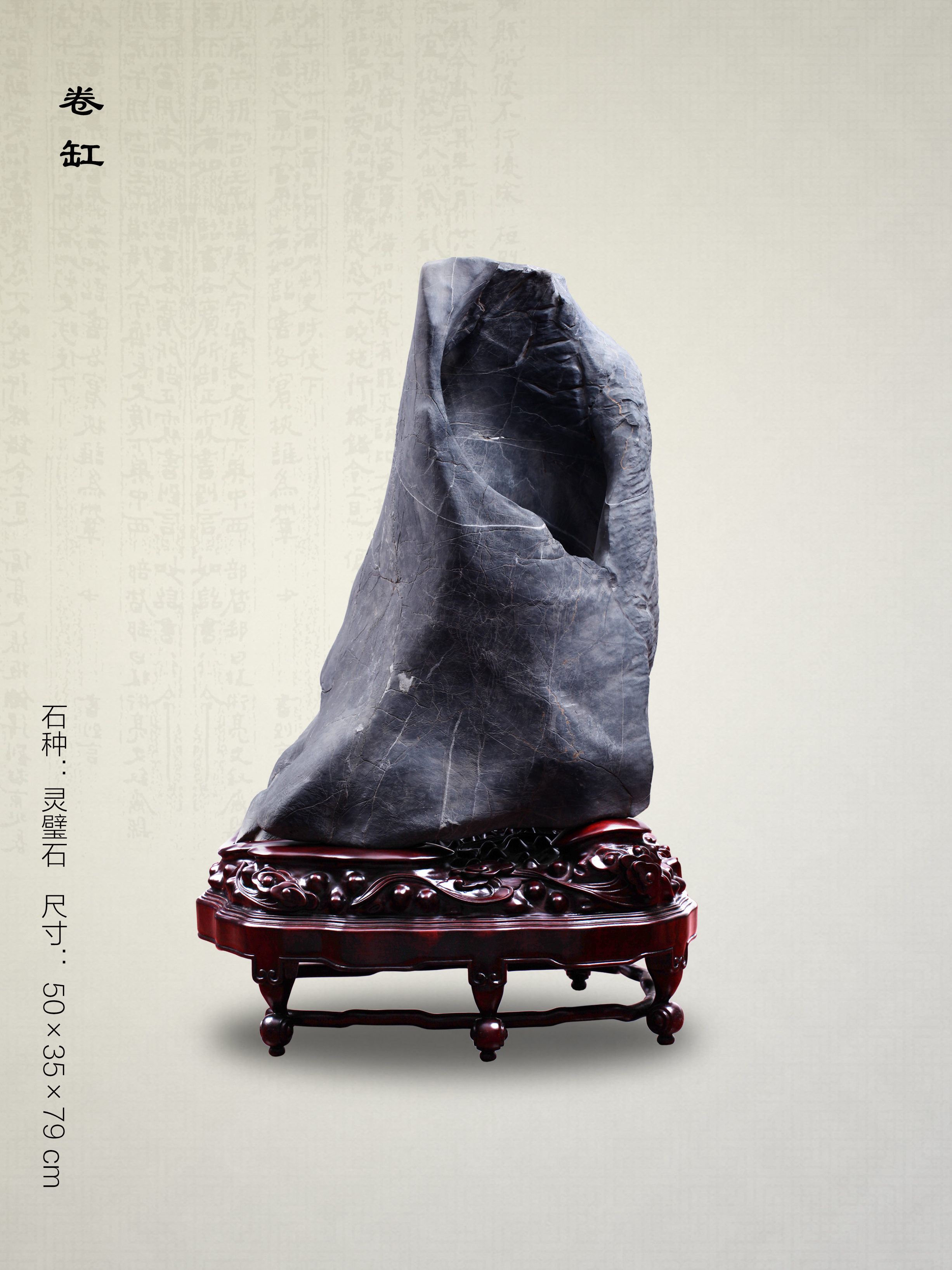

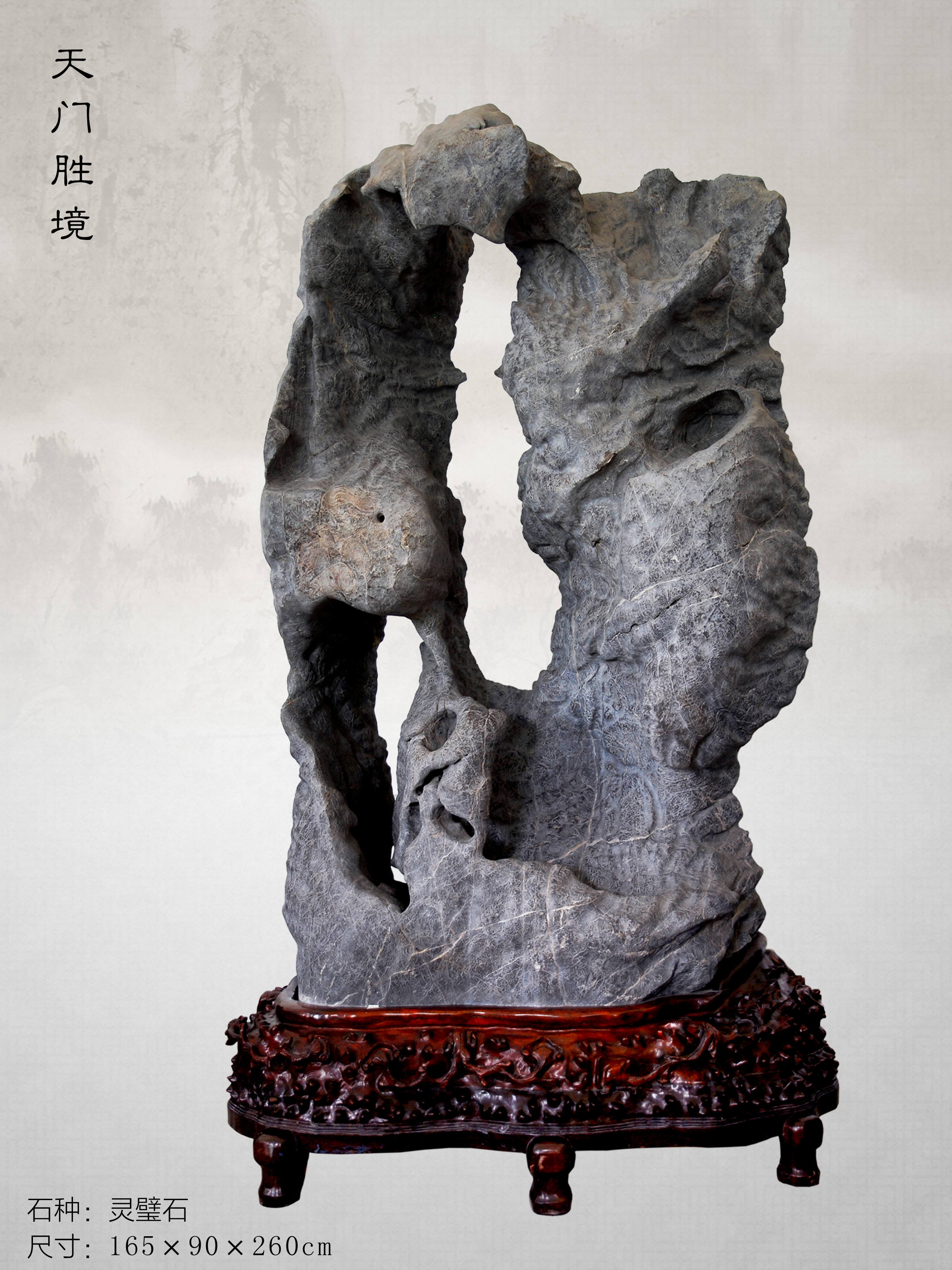

接下来我们看看灵璧石里面的洞。

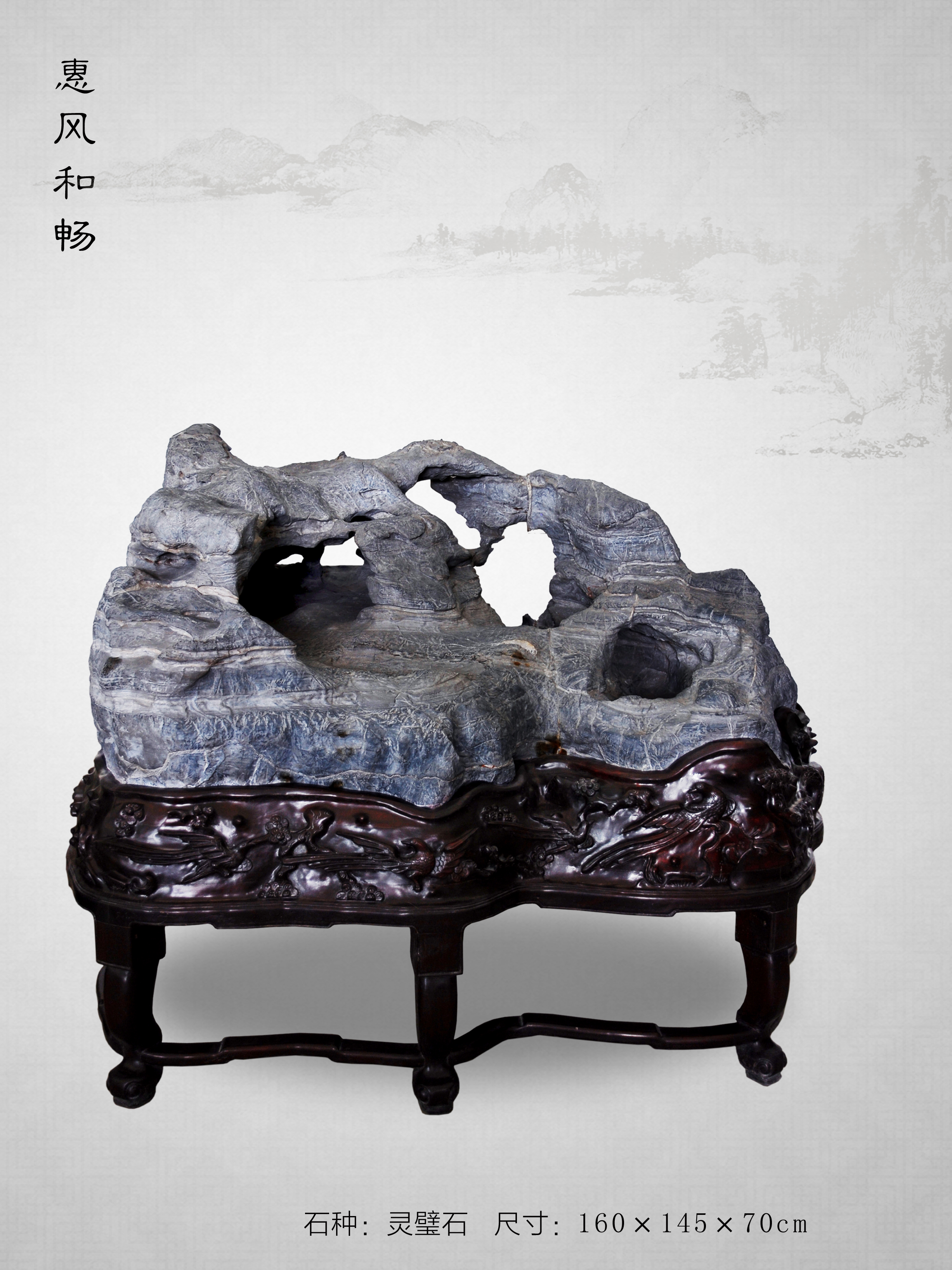

以上的洞都是表现性的,下面都是装饰性的。

看到灵璧石竟然也有如此丰富的窝洞,太湖石是不是感觉到了压力?加油吧!这些装饰性的窝洞,没有特别的意义表达,窝洞与形体组合在一起,构成一种有意味的形式,形式美。

窝洞,的确是观赏石中一种重要的艺术表达方式。

(文中地质资料由研究员级高级工程师宗德林先生提供)

|

上一条:走遍灵璧•灵璧石珍珠的形成及其艺术表现 下一条:走遍灵璧•灵璧石沟壑的形成及其艺术表现 |