七、灵璧石对接的形成及其艺术表现

灵璧石的对接,是由裂隙分割碳酸盐岩岩块,在岩溶作用下沿该组裂隙与层面发育而形成两块或多块的观赏石组合。对接的石头并不是很稀少,但是,由于经历过地下及水中搬运,加上发掘的时候人为忽视造成的分开,很多的对石就永远地分离了,这也是赏石所独有的不可预见性。

怎样欣赏对石,很多石友对对石的欣赏不够重视,这里我们多说一些。

本文认为,对石的艺术表达分别有模仿、解构与表现三种方式。

艺术源于模仿自然的观念非常悠久,是人类最古老的艺术理论,这一理论同时在东西方统治人们的艺术观念两千多年,直到今天仍是最重要的艺术理论之一。西方绘画侧重写实,中国绘画侧重写意;但不管是写实,还是写意,描写的都是自然,艺术都是在模仿自然。

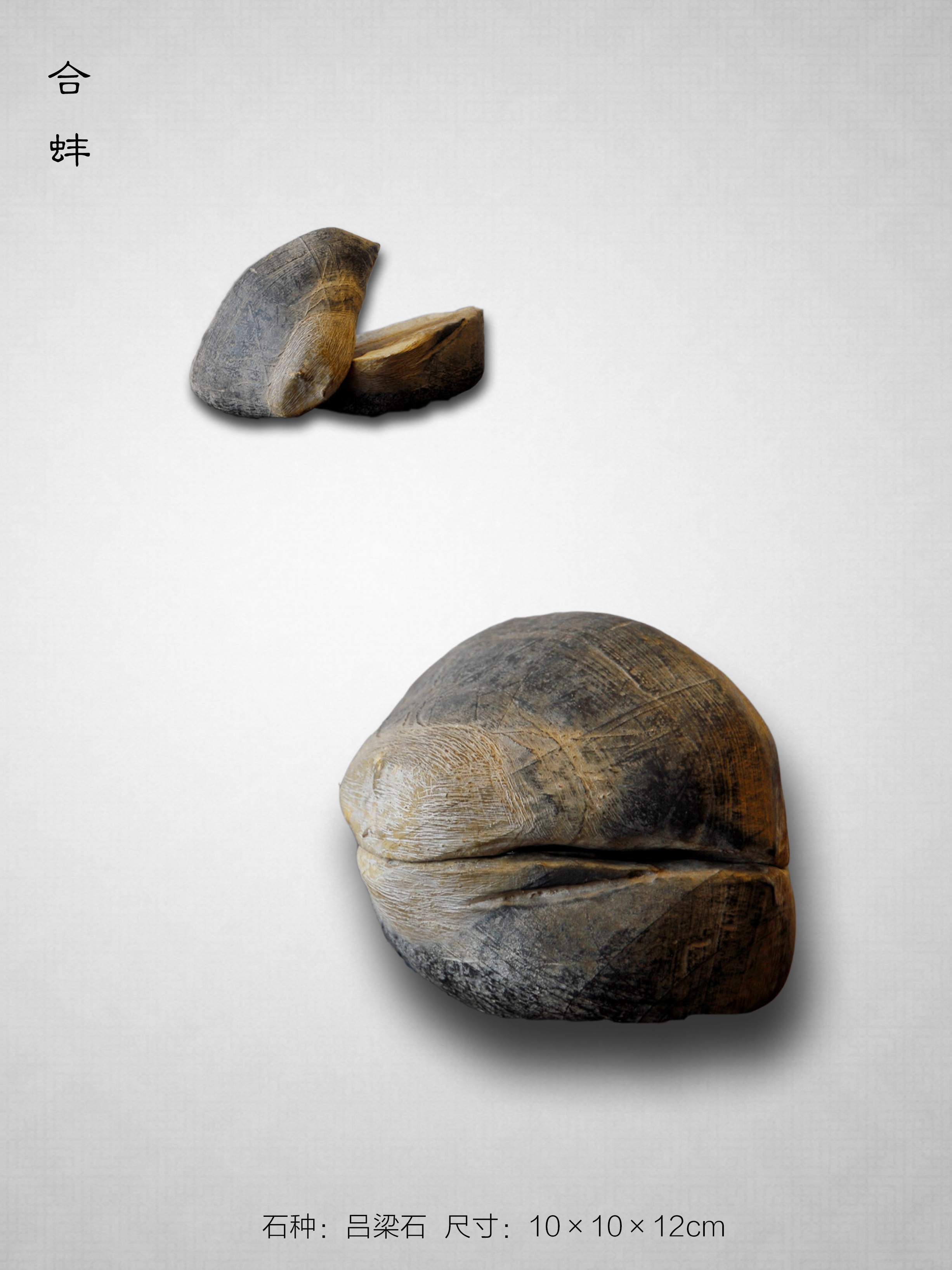

观赏石中,有很多对接的石头。如果该石头所表现的自然物原就是有开合的,如合蚌(这个不是灵璧石,是徐州吕梁石),就会让欣赏者感觉到很神奇。其实我们人类的雕塑家在雕塑河蚌的时候未必把它分开,因为分开它对人类来讲没有什么难度,没有什么好炫耀的;然而对于大自然,恰当位置的断开是很稀奇的,增加了很多艺术趣味。

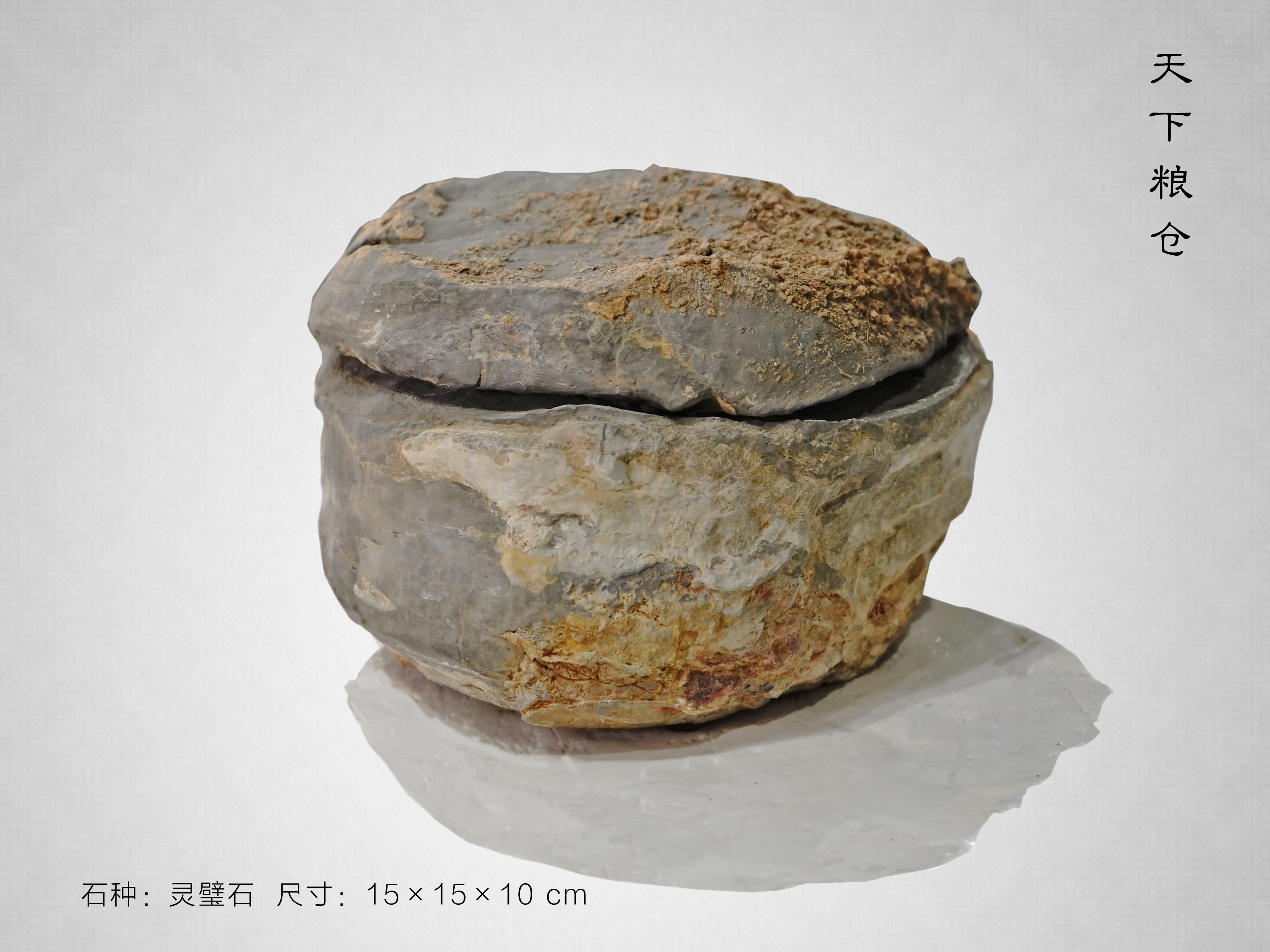

下面这个粮仓

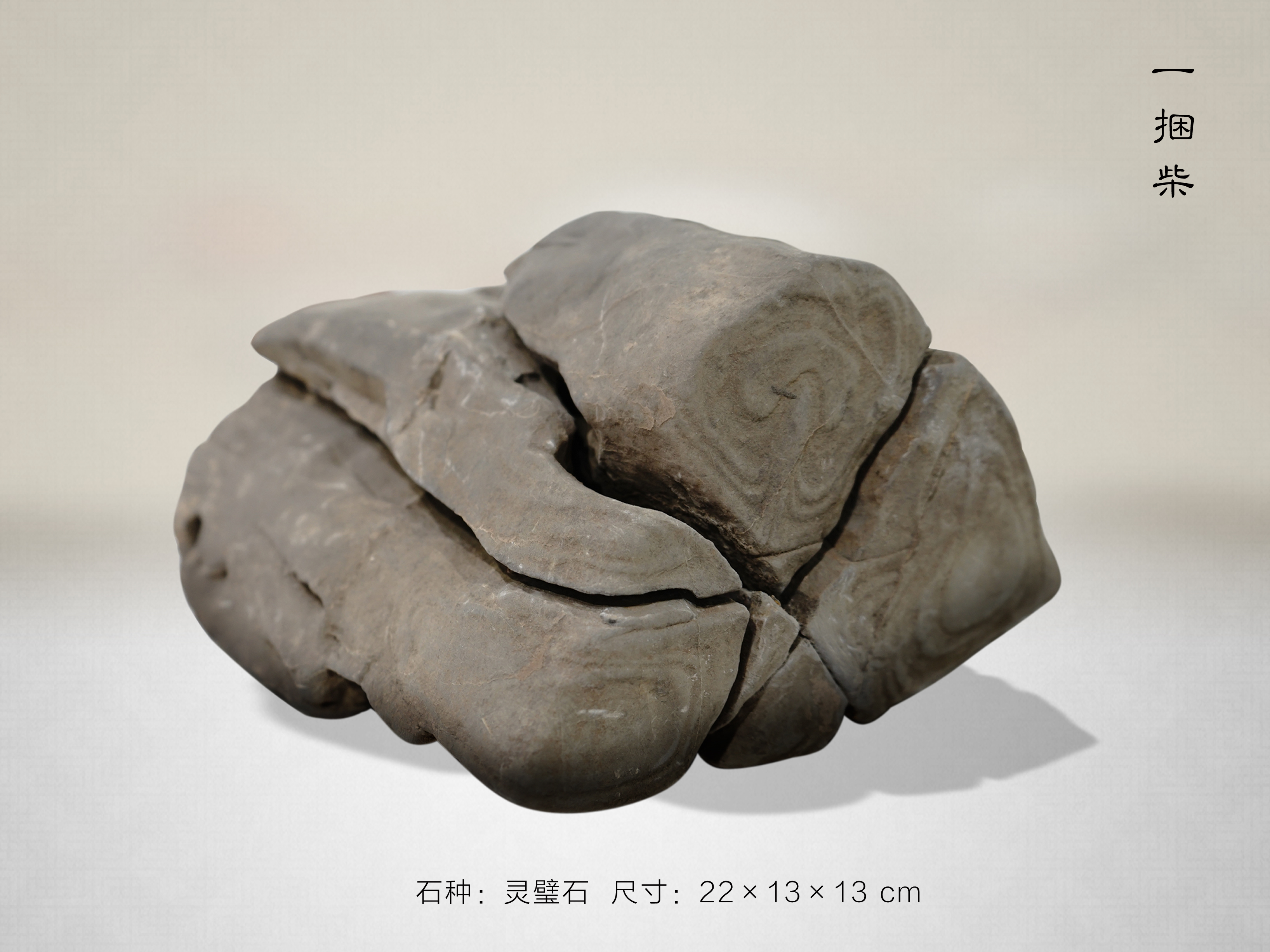

一捆柴:

兵符:

官印:

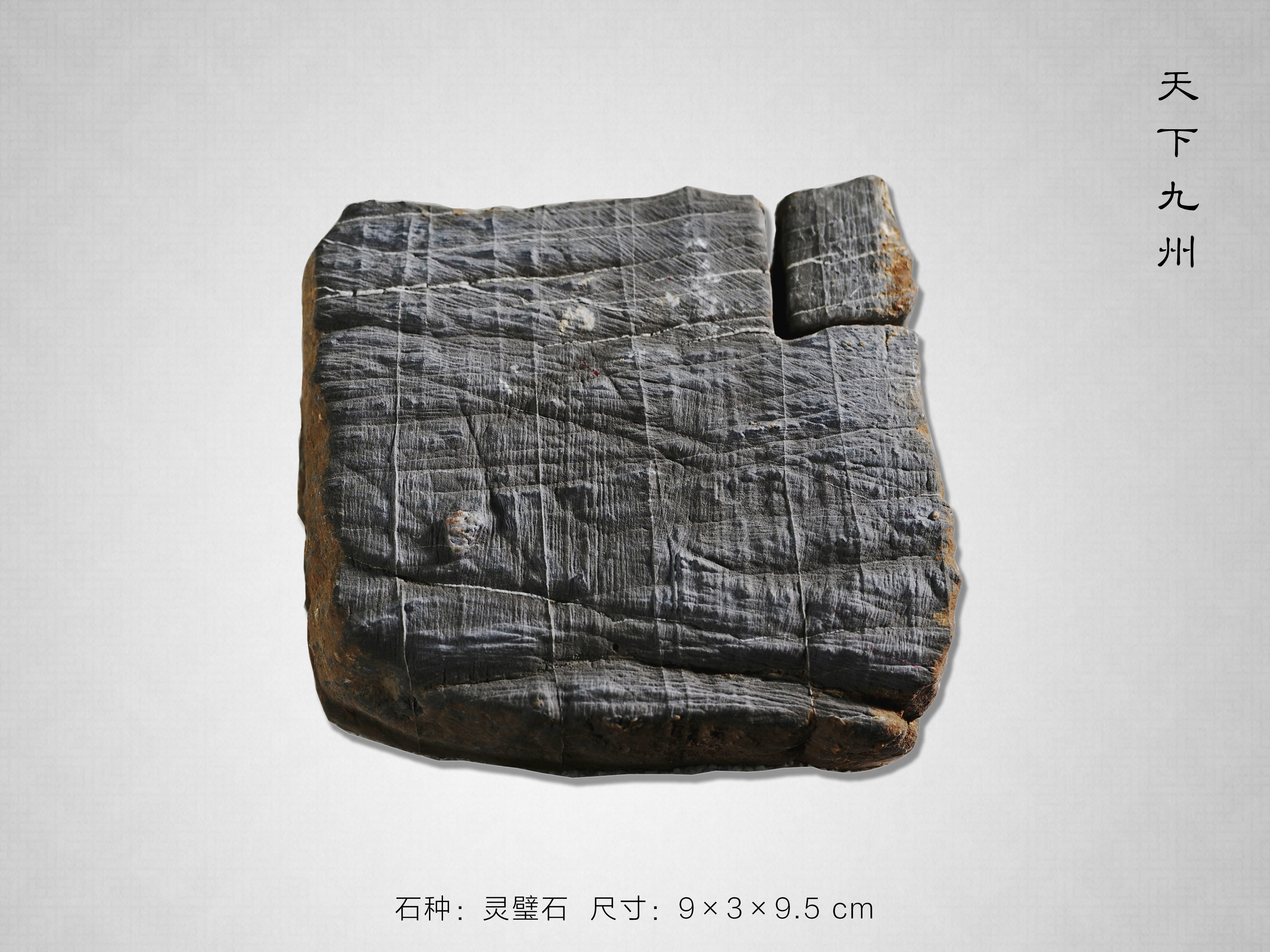

天下九州:

以上五个石头刚好组合成为:粮、柴、兵权、官印、土地,古代社会最重要的被争夺资源;一组石头全部由对石组成,且大小一致,确实是拜老天所赐。

红烧鱼块,很有稚气。

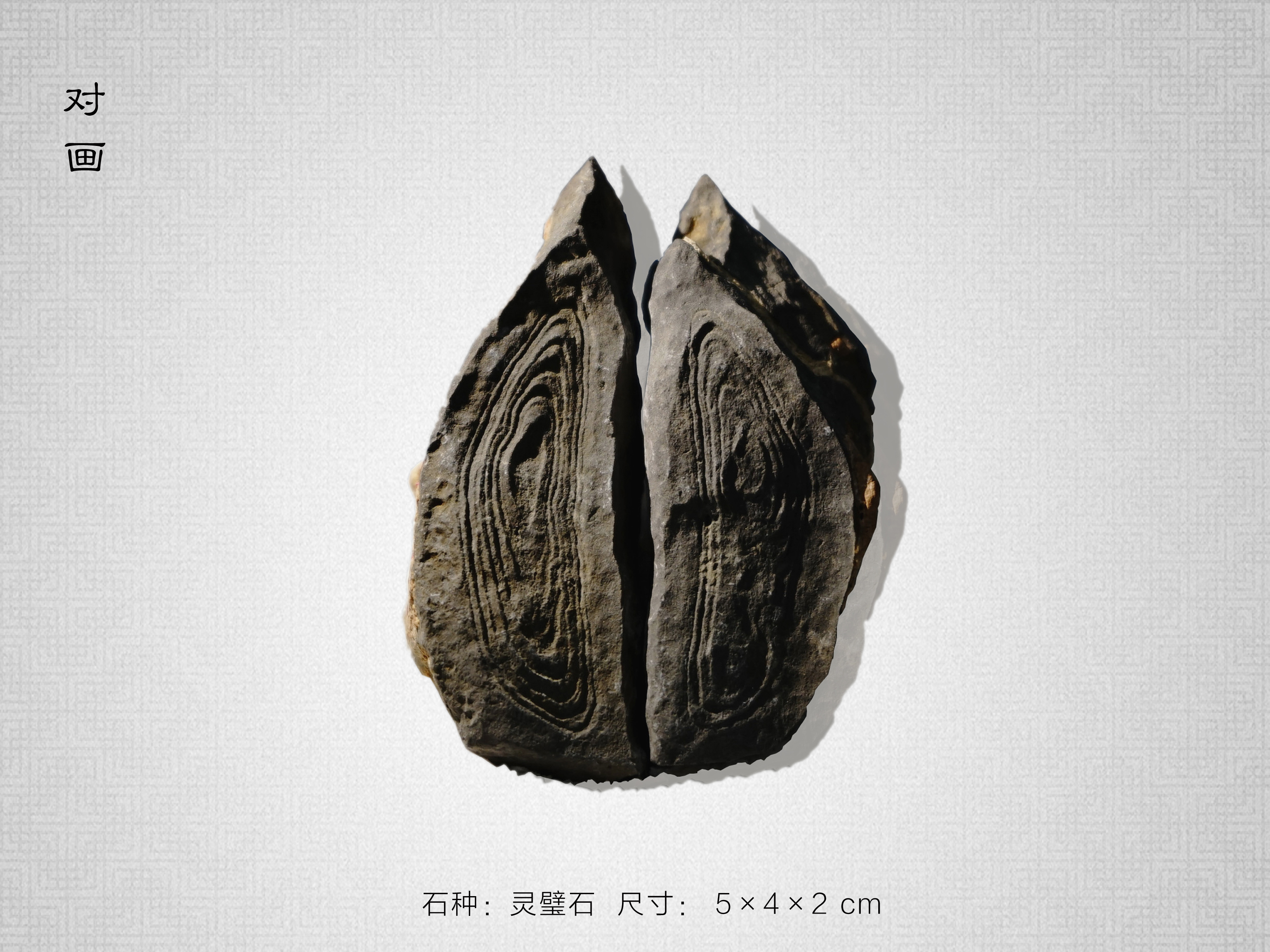

对画。

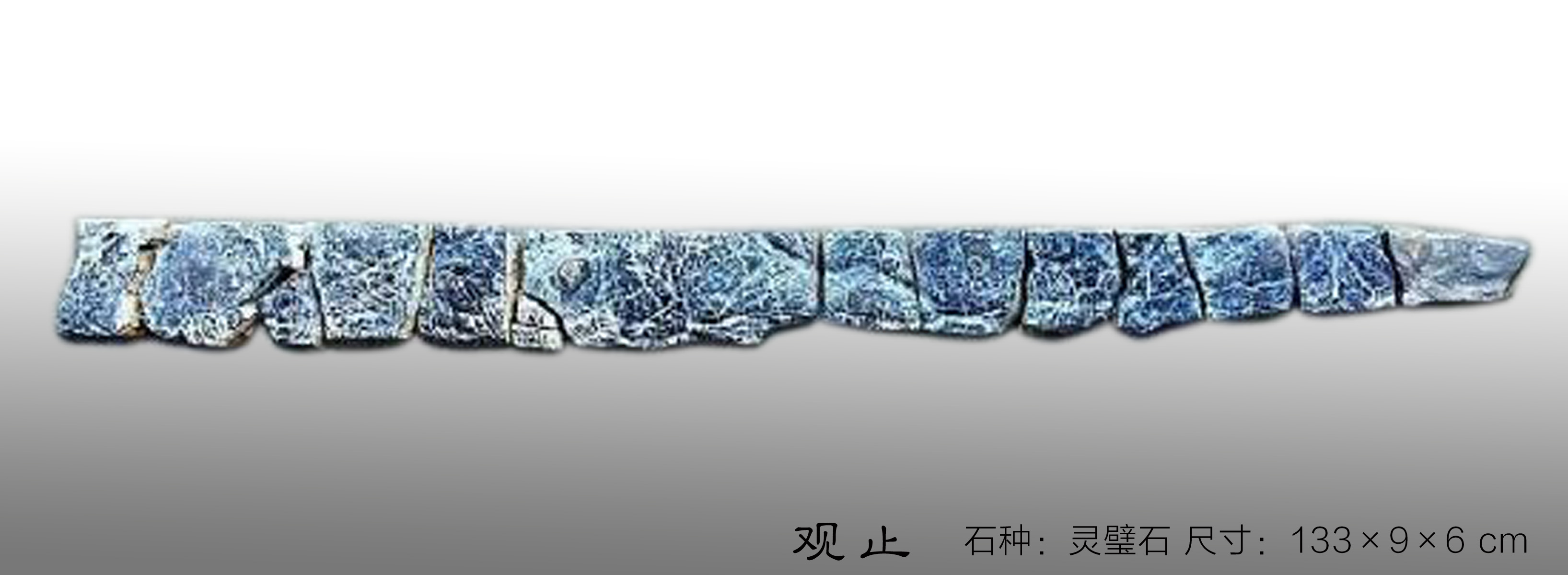

观止。

这个石头将什么是“对接”给予了最完美的诠释,它让欣赏者忽略其形体,它既不是象形,也不是山形,更不是供石,它的出世就是为了让你欣赏对接的美。取名“观止”,一方面是自夸,沾沾自喜;另一方面是名字倒装,是“止观”,止于观,意思是告诉你不要多想(我最讨厌瞎联系),欣赏它的对接就可以了,没有别的什么深刻的涵义,只有形式美。

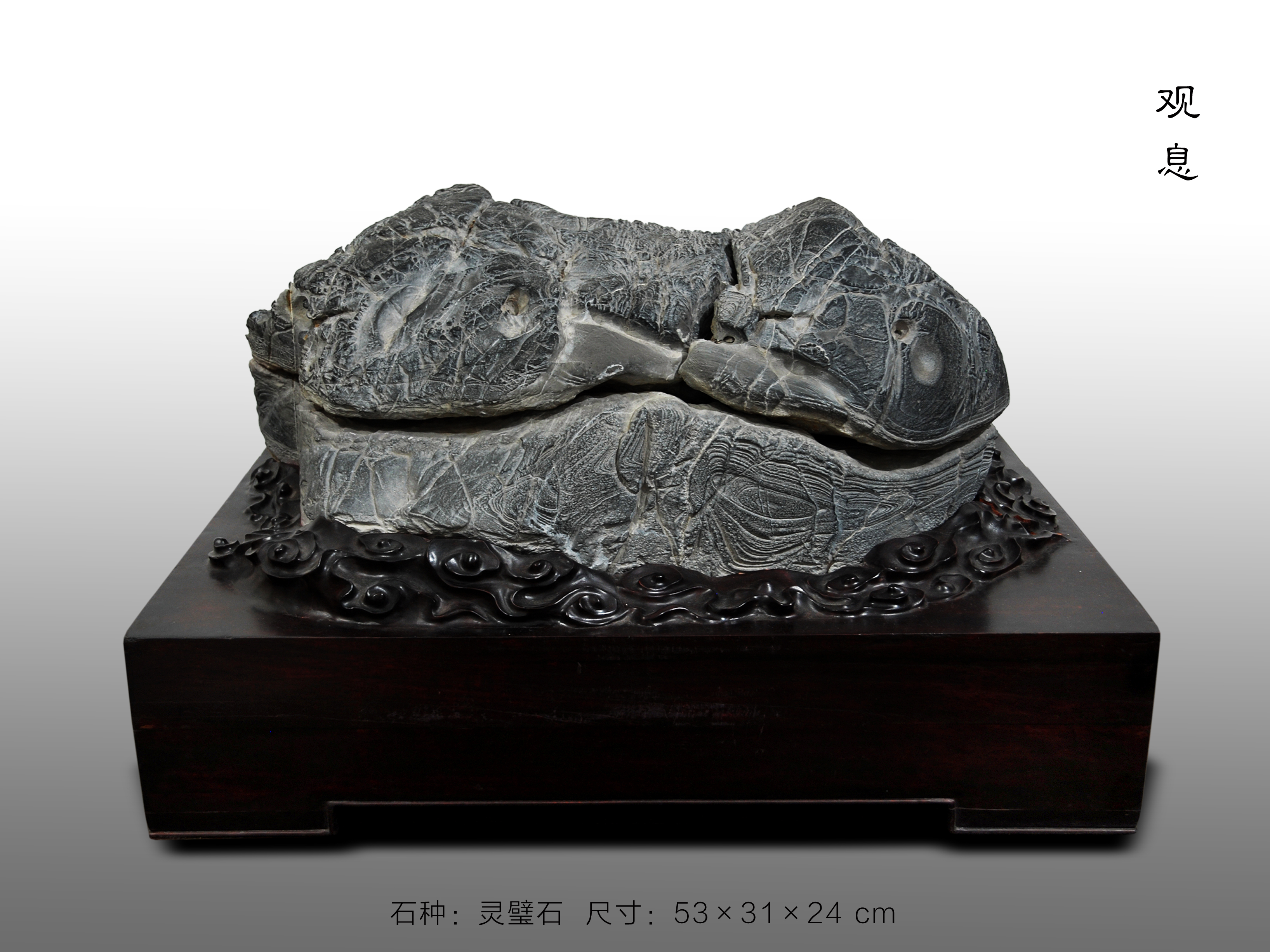

观息(三对石)。啥叫“观息”?一呼一吸谓之“息”,所谓“观息”就是看鼻眼出气。为啥看鼻眼出气?据说这样可以稳定情绪。我试过,这办法还行。当年失恋过,人家分手都选在下雨天,我却赶上个艳阳天,艳阳高照,太阳照得是满头大汗,跟个傻子似的;看鼻孔出气,一会就好了。那看鼻孔出气跟这个石头有啥关系?没啥关系。这个石头就是你所谓的禅石,禅石取个没有涵义的名字,就是不让你多想;你要说这个石头像个青蛙,像个老虎,我立马会白你一眼。

对石山峰。

模仿,有的是描写自然界中的单个的人物、动物、植物等,有的是描写一个故事、一个事件。看下面这个石头,断开的三个部分各自独立,组合在一起就是一个十分温馨的画面。

大家注意,这些断开处,恰好都在应该断开的地方,所以显得很逼真、有趣味。我们前面说了,断开可以作为一种艺术表现方式,模仿类对石,是在原有象形的基础上的断开,增加了一种艺术表现方式,难度自然增加了很多。

恰当位置的断开是对石的意义所在;在不恰当位置上的对接,只能算是“你的石头裂了”,不能算是艺术表现。那些“裂了”的石头怎么办?自己偷偷粘上;看看下面这个人物,也是一个对石,只是这个断开是没有意义的,我就偷偷粘上啦。

这么大的一个石头,当年买的时候石农才要500块钱(我怀疑他是因为石头‘裂了’才这样要价的),我心不忍,悄悄问同去的石友要不要给人家加一点,石友说“你要是加钱他有可能后悔不卖给你。”没有加钱,这么多年我一直有负罪感。

我们能够看到的,模仿类的对石在整个对石大家族中相对较多。其实,这句话也对也不对。王国维说:“以我观物,故物我皆著我之色彩。”不是模仿类对石多,而是模仿类赏石符合我们大众的审美,其它类别的对石,在从石农到石商再到藏家的一次次选择中被丢弃了。这也是我大声鼓与呼尽快普及赏石审美的原因。

模仿之外呢?

放下石头,我们聊一聊上个世纪兴起于法国的解构主义(Deconstructivism)。

西方的哲学历史是形而上学的历史。它认为万物背后都有一个根本原则,一种支配性的力量,这种终极的力量构成了一系列的逻各斯(logos,类似于中国的“道”),形成了逻各斯中心主义。而逻各斯则是永恒不变的,背离逻各斯就意味着走向谬误。解构主义领袖、法国哲学家雅克•德里达(Jacque Derrida),将此称作“在场的形而上学”,就是逻各斯在场的形而上学。

德里达及其他解构主义者攻击的主要目标,正是这种称之为逻各斯中心主义的思想传统。解构主义运用现代主义的语汇,颠倒、重构各种既有语汇之间的关系,从逻辑上否定传统的美学原则,由此产生新的意义。用分解的观念,强调打碎、叠加、重组,重视个体、部件本身,反对总体统一而创造出支离破碎和不确定感。

传统哲学与美学,都有一个逻各斯中心。就是,我们在欣赏一件雕塑与一幅绘画的时候,包括我们在看一个观赏石的时候,我们一定要赋予它们一个“意义”,不然就说看不懂,就是不好的。

然而,我们为什么一定要赋予其意义呢?难道世间的物都是有意义的吗?其实,意义是人类自己赋加其上的,事物本身未必有意义。我们为什么不欣赏这个无意义呢?前面那个“看鼻孔出气”不是很好吗?“观止”好像也没有什么意义。

前面我们欣赏了有意义的模仿,和无意义的解构;还有一种情况,就是既不是模仿,也不是解构,而是一种有意识的创造,创造出一种自然界中没有的东西,创作的目的仅仅是一种意识的表现,一种思想的表达。

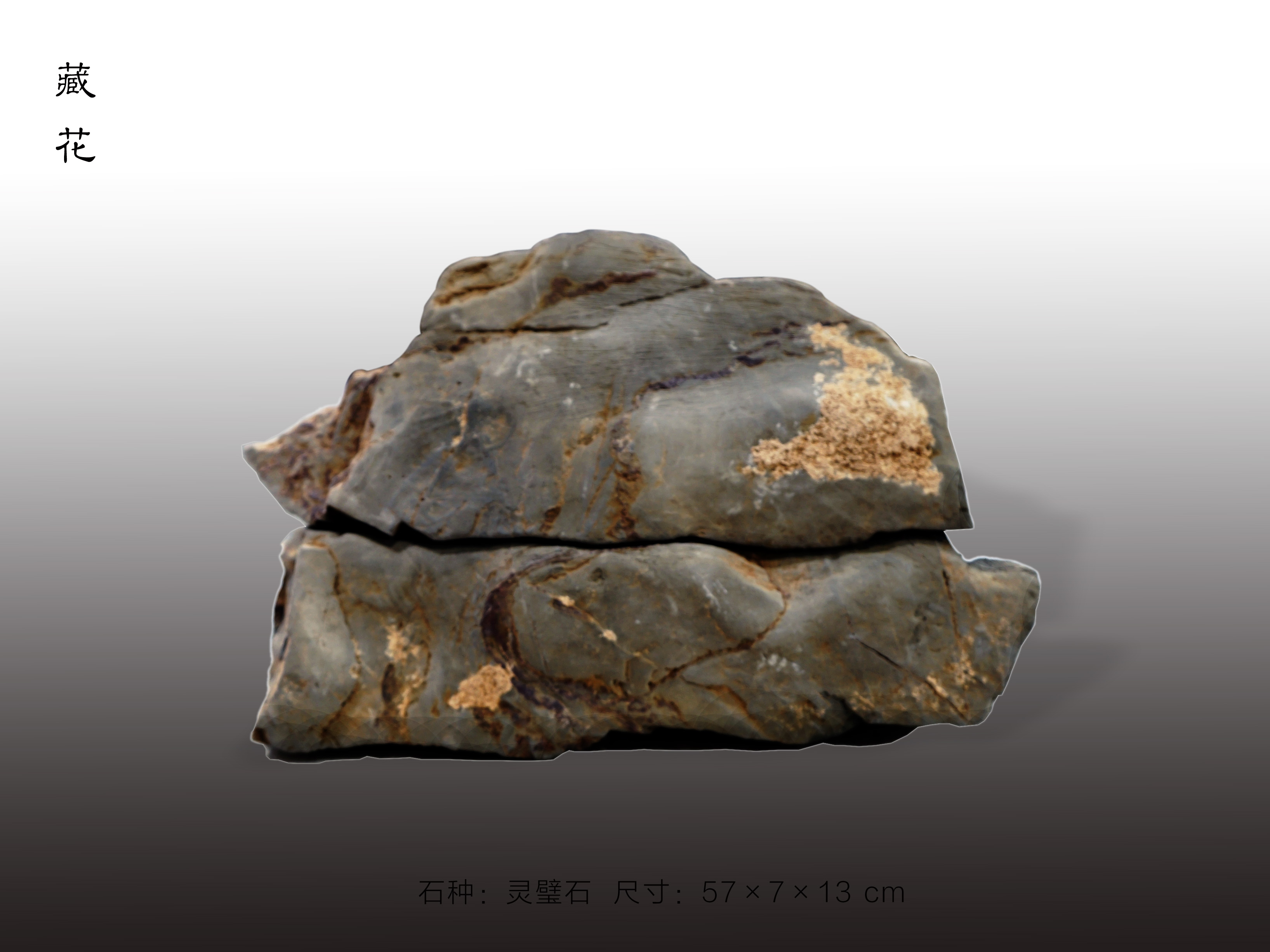

“藏花”,石头对接处,两边都有很美的纹路。石头外面极为粗犷,没有任何意义的表达;“艺术家”似乎是极力排斥思想的表达,生怕别人赋予其外形以意义。然而打开其中,对接处却花团锦簇,优美的纹路全部藏在对接处。

由此,我想到了黛玉葬花:“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?”

落花是中国古典诗词的常见意象,它代表着一种“正在消亡中的美”,凝聚着古人的生命意识和审美体验,寄托着人们无法释怀的悲情。黛玉以花自比,述说生命的无常,宁愿葬于泥中花冢,也不愿沾染世俗。这种高洁的性格实际上是曹雪芹自我意识的表达,是《红楼梦》中的绝笔。每读到此,总有一种要脱离尘世的冲动;不过,我打听了一下,现在的寺庙都被假和尚承包了,于是作罢。

如果藏花这个石头是人为作品,它一定是在狂泄创作者的情绪;而外表波澜不惊,这是中国人的审美趣味最淋漓尽致的表达。我们在电影里、生活中都看到过、经历过类似的情景,人在最悲痛的时候,是没有哭声与眼泪的;那些最不愿意让人看到的情感,才是与自己生命同在的。

这种对石,是一种思想或情绪的强烈表达。

需要说明的是,本文中出现的对画这个石头,无法确认是对石,还是人为组合石头。对石,前面说过,是石头在地下天然老断形成的;组合石,是收藏者把两块或多块天然赏石人为组合在一起形成的。之所以把这两块石头也放进来,是因为无法排除是对石;而且,如果是组合,这种组合石形成难度更大——在天地间找两个不是一家人却能长得一样的小孩,其实比你回到家里,自己生一个双胞胎要费时间。

(文中地质资料由研究员级高级工程师宗德林先生提供)

|

上一条:走遍灵璧•灵璧石砂浆的形成及其艺术表现 下一条:走遍灵璧•伴生、共生、砾岩灵璧石的形成及其艺术表现 |