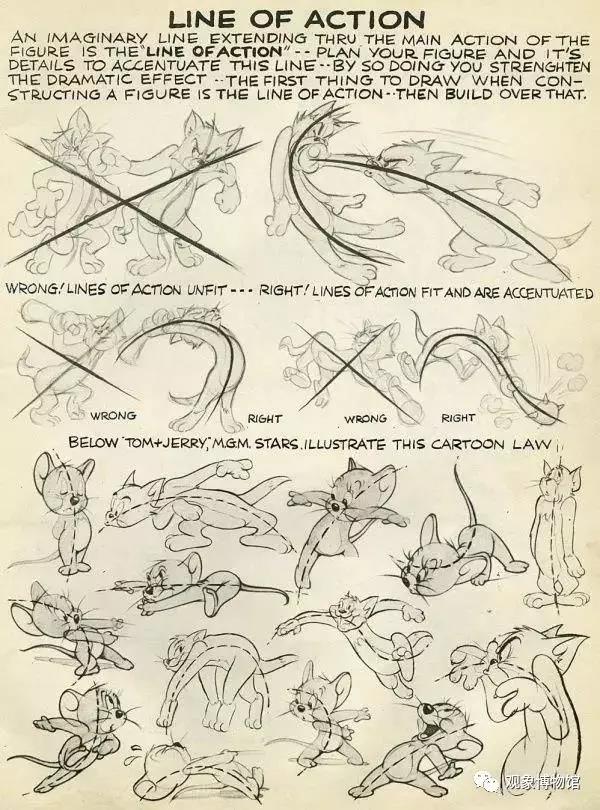

我从小就喜欢看动画片,很迷的那种。大了以后,试图去分析为什么动画片对孩子甚至成人都有着无比的吸引力,也比较了不同质量的动画片,和不同国家的动画片。直到我偶然看到一幅设计手稿,让我茅塞顿开。大家请看下图:

图(威廉·汉纳的创作手稿)

那些美妙的曲线,让一个又一个动画角色“活”了起来,让一个个僵硬的动作变得有了灵性。带着这些感悟,我再去欣赏奇石的时候,有些石头也“活”了起来。我把这种能让奇石“活”起来的美学因素,称之为——“势”。

“势”,可以是姿势,可以是态势,可以是形势,也可以是气势。

象形石中,有“势”的石头,大都是姿势优美流畅,惟妙惟肖。有了这样的“势”,相当于有了脊椎骨,动作神态才有了完整的可能,否则就是各自为战,不能统一,怎么看都感觉别扭,不协调。当然“势”并不是评判象形石的唯一标准,“神”也很重要,这次咱们不谈。

图案石中,有“势”的石头,大都构图合理,主次分明。这和美术或摄影中的构图技巧有些类似,我认为“画面感”就是这个“势”。好的图案石,正如一幅优美的画卷,浓淡相宜,远近相和,高低相应。

供石中,有“势”的石头,大都是虬劲有力,云腾雾绕。这和书法中的“筋骨”有点类似,也就是说,形状中主要的运动态势是“势”的根本。这个运动态势是三维的,不仅仅是“转”,还有“翻”。供石要有“起承转合”,这四个字里就包含了“势”的概念。

山形石中,有“势”的石头,大都是延绵蜿蜒,高低有致。这里的“势”,指的就是现实中的“山势”。毕竟山形石是以小见大为上品,所以给人带来的“感觉”更重要。这个“感觉”的来源,我认为就是“势”。有个词,叫“山脉”,还有个词,叫“山头”,个人觉得,有势之山为山脉,无势之山为山头。既然是山脉,肯定有脉络,这个脉络就是“势”。当然不是说无势之山就没有欣赏的价值,这个和个人审美倾向是有关系的,要不然也不会有“馒头峰”“平顶山”这一类的精品出现了。有势品势,无势品形,毕竟“形”也是山形石里非常重要的欣赏标准,要不怎么叫山“形”石呢?

总之,“势”之于赏石,如“酸”之于烹饪。若有,味道层次更加丰富,更有特点;没有,也不影响整体的味道。毕竟还有瘦、透、漏、皱、丑,这些更加经典的“味道”在等着我们。 以上观点,只是我个人在赏石过程中的一些感悟,不敢私藏,拿出来与诸君分享。如果能帮助大家更好的去欣赏美石,不胜荣幸。以上图片是我觉得可以表现出“势”的奇石藏品,照片来自网络,如果我的见解有不到之处,还请石主海涵。受篇幅和见识的限制,没有很多的案例,在此给大家道歉。也希望大家多提意见。

贯才拙笔 2018.12.24

|

上一条:中西方赏石态度的差异 下一条:以美观石,观石之美——浅谈《中国赏石美学》的学术旨趣、理论建构与现实意义 |