收藏经典 经典您的生活

由观象博物馆发起的“对接产生美”主题石展还在继续,展览将持续至7月31日。不少石友表示对”对石“这一品类不是太了解,我想我应该写点东西,谈一下我对对石的理解。

什么是对石?在《中国赏石美学》中说,是由裂隙分割岩石石块,岩溶作用沿裂隙与层面发育等原因而形成的两块或多块有一定对应性的观赏石组合(P154);在同一本书中,是把“对接”这样一个石体上的自然表现作为赏石的一种艺术表现来表述的。

艺术源于模仿自然的观念非常悠久,是人类最古老的艺术理论,这一观念同时在东西方统治人们的艺术观念两千多年,直到今天仍是最重要的艺术理论之一。西方绘画侧重写实,中国绘画侧重写意;但不管是写实,还是写意,描写的都是自然,艺术都是在模仿自然。

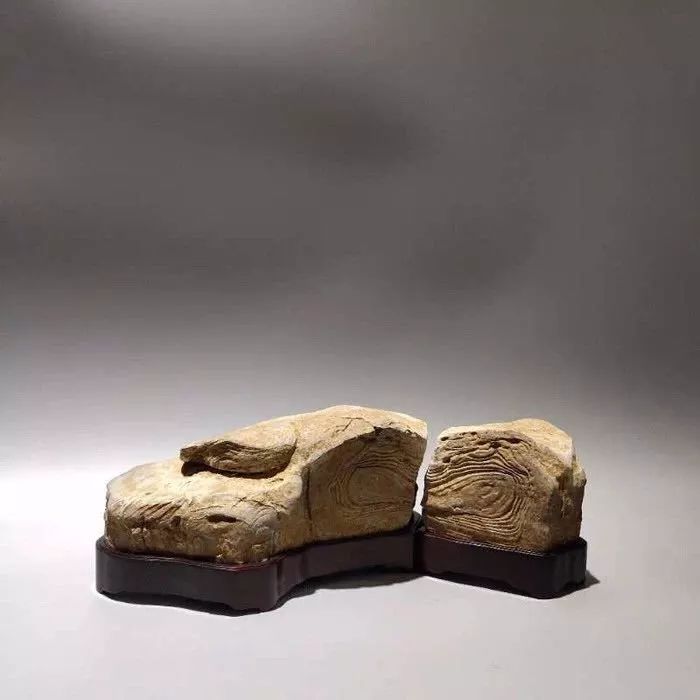

观赏石中,出现很多对接的石头。如果该石头所表现的自然物原就是有开合的,如河蚌,就会让欣赏者感觉到很神奇。其实我们人类的雕塑家在雕塑河蚌的时候未必把它分开,因为分开对人类来讲没有什么难度,没有什么好炫耀的;然而对于大自然,恰当位置的断开是很稀奇的,增加了很多艺术趣味。

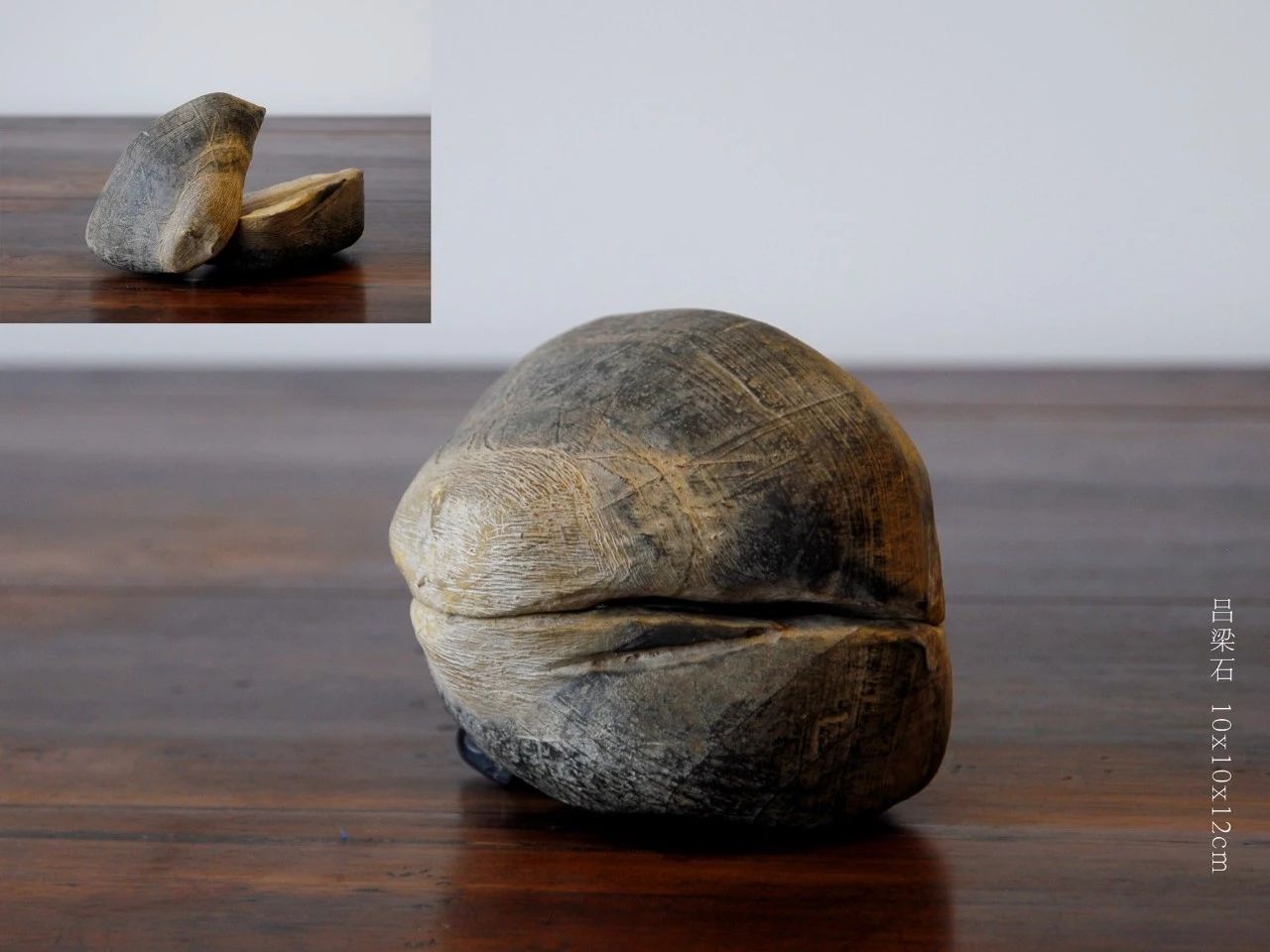

河蚌:

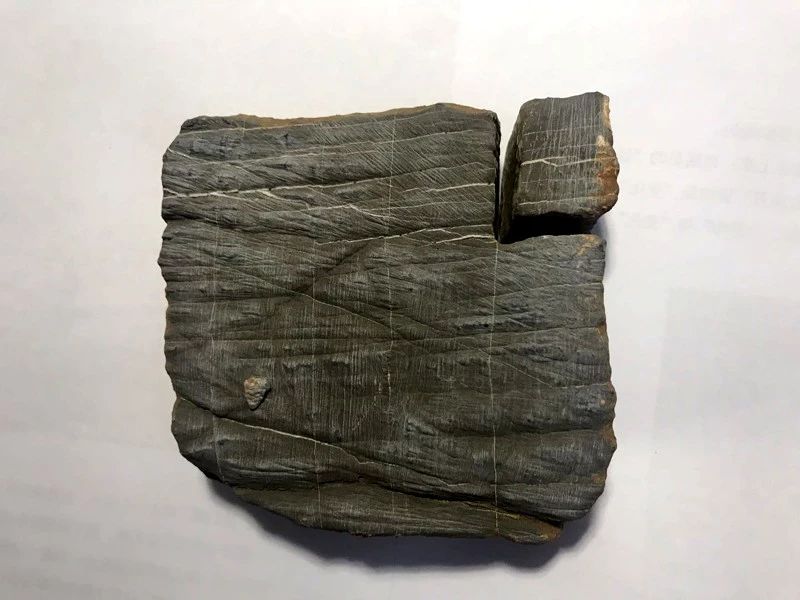

下面这个粮仓:

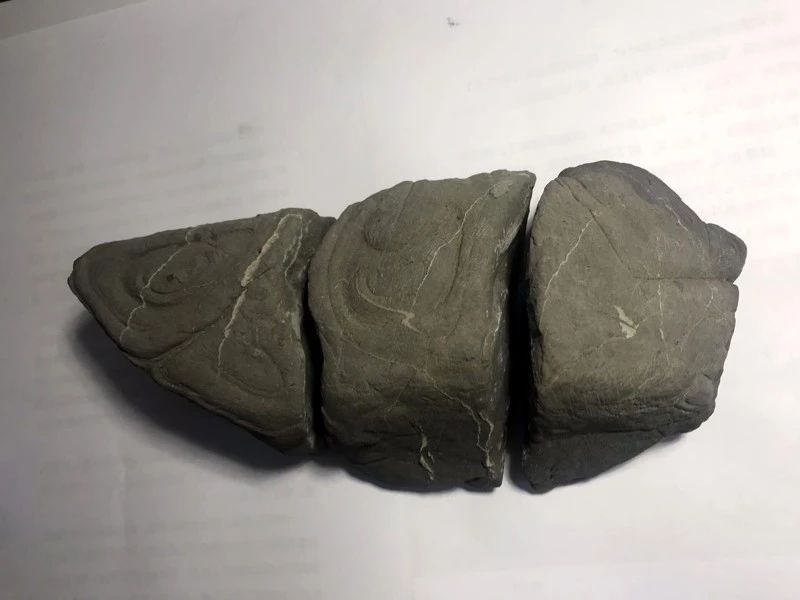

红烧鱼块,还是少儿版的,有童趣:

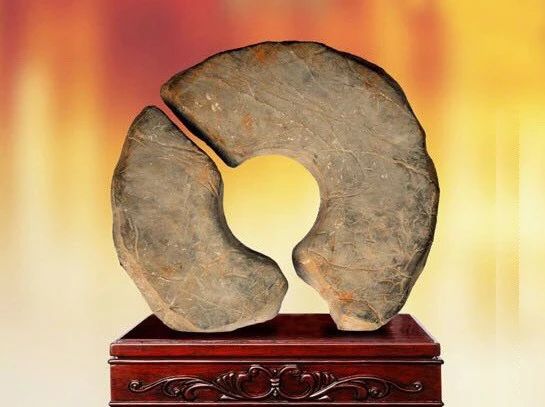

对画:

灵璧:

模仿,有的是描写自然界中的单个的人物、动物、植物等,有的是描写一个故事、一个事件。看下面这个石头,断开的三个部分各自独立,组合在一起就是一个温馨的画面。

大家注意,这些断开处,恰好都在应该断开处,所以显得很逼真、有趣味。我们前面说了,断开可以作为一种艺术表现方式,模仿类对石,是在原有象形的基础上的断开,增加了一种艺术表现方式,难度自然增加了很多,价值自然就高——不过,我们不谈钱,俗!

后面我们还会看到一些对石,恰当位置的断开是对石意义所在;在不恰当位置上的对接,只能算是“你的石头裂了”,不能算是艺术表现。那些“裂了”的石头怎么办?偷偷粘上。

我们能够看到的,模仿类的对石在整个对石大家族中相对较多。其实,这句话也对也不对。王国维说:“以我观物,故物我皆著我之色彩。”不是模仿类对石多,而是模仿类赏石符合我们大众的审美,其它类别的对石,在从石农到石商再到藏家的一次次选择中被丢弃了。这也是我大声鼓与呼尽快普及赏石审美的原因。

模仿之外呢?

放下石头,我们聊一聊上个世纪兴起于法国的解构主义(Deconstructivism)。

解构一词,字面意思应该很简单,庖丁解牛就是解构吧。把整体分解成若干部分,就是解构。问题是,就这么简单,就不叫哲学了。搞哲学的,哪一个是正常说话的人?

西方的哲学历史是形而上学的历史。它认为万物背后都有一个根本原则,一种支配性的力量,这种终极的力量构成了一系列的逻各斯(logos,类似于中国的“道”),形成了逻各斯中心主义。而逻各斯则是永恒不变的,背离逻各斯就意味着走向谬误。解构主义领袖、法国哲学家雅克·德里达(Jacque Derrida),在我出生的那一年,将此称作“在场的形而上学”,就是逻各斯在场的形而上学。

德里达及其他解构主义者攻击的主要目标,正是这种称之为逻各斯中心主义的思想传统。解构主义运用现代主义的语汇,颠倒、重构各种既有语汇之间的关系,从逻辑上否定传统的美学原则,由此产生新的意义。用分解的观念,强调打碎、叠加、重组,重视个体、部件本身,反对总体统一而创造出支离破碎和不确定感。

看明白了吗?传统哲学与美学,都有一个逻各斯中心。就是,我们在欣赏一件雕塑与一幅绘画的时候,包括我们在看一个观赏石的时候,我们一定要赋予它们一个“意义”,不然就说看不懂,就是不好的。

然而,我们为什么一定要赋予其意义呢?难道世间的物都是有意义的吗?其实,意义是人类自己赋加其上的,事物本身未必有意义。我们为什么不欣赏这个无意义呢?

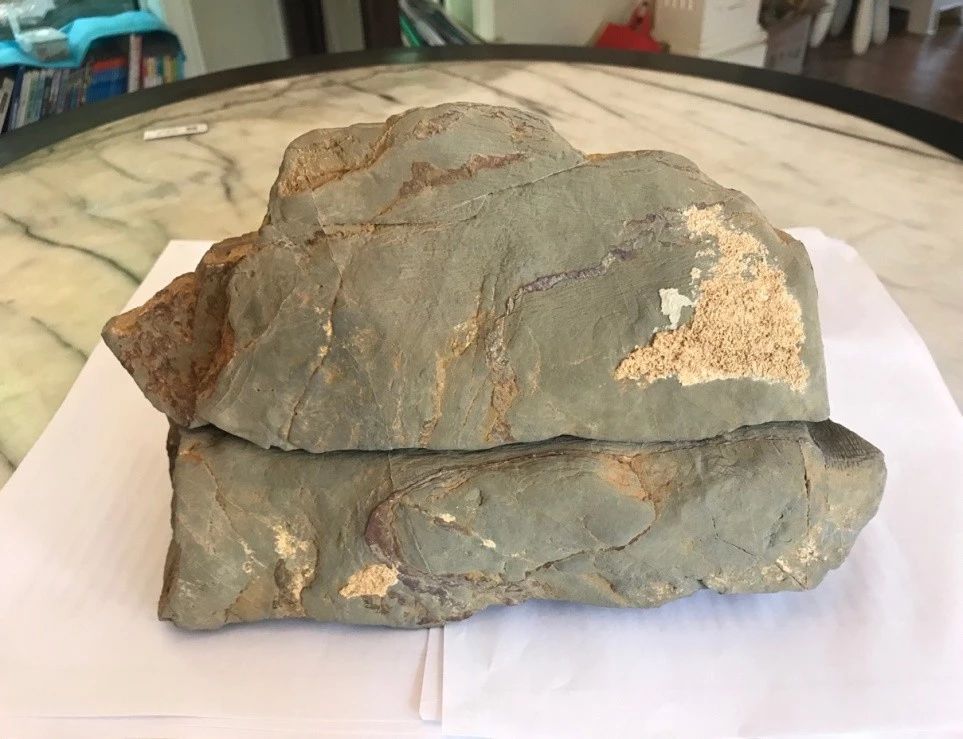

上面这个石头有三部分对接而成,整体与局部都没有明确的意义,但是气象万千,每一个欣赏者都有冲动把上面两块搬起来看看。

再看看下面这几个石头。石头的特点就是美,但无意义。

前面我们欣赏了有意义的模仿,和无意义的解构;还有一种情况,就是既不是模仿,也不是解构,而是一种有意识的创造,创造出一种自然界中没有的东西,创作的目的仅仅是一种意识的表现,一种思想的表达。

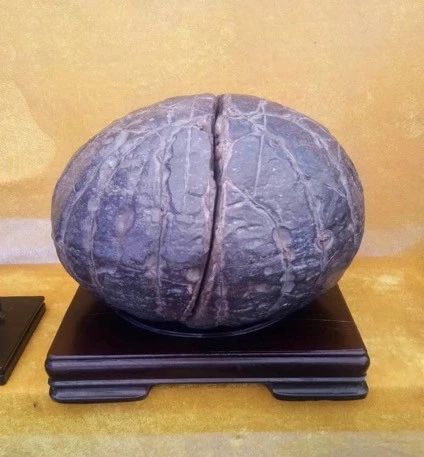

比如下面这个石头。

外面极为粗犷,没有任何意义的表达;“艺术家”似乎是极力排斥思想的表达,生怕别人赋予其外形以意义。然而打开其中,对接处却花团锦簇,优美的纹路全部藏在对接处。

由此,我想到了黛玉葬花:“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?”

落花是中国古典诗词的常见意象,它代表着一种“正在消亡中的美”,凝聚着古人的生命意识和审美体验,寄托着人们无法释怀的悲情。黛玉以花自比,述说生命的无常,宁愿葬于山中花冢也不愿沾染世俗。这种高洁的性格实际上是曹雪芹自我意识的表达,是《红楼梦》中的绝笔。每读到此,总有一种要脱离尘世冲动;不过,我打听了一下,现在的寺庙都被假和尚承包了,于是作罢。

如果《葬花》这个石头是人为作品,它一定是在狂泻创作者的情绪;而外表波澜不惊,这是中国人的审美趣味最淋漓尽致的表达。我们在电影里、生活中都看到过、经历过类似的情景,人在最悲痛的时候,是没有哭声与眼泪的;那些最不愿意让人看到的情感,才是与自己生命同在的。

扯远了。这种对石,是一种思想或情绪的强烈表达。

需要说明的是,本文中出现的粮仓、对画两个石头,无法确认是对石,还是人为组合石头。对石,前面说过,是石头在地下天然老断形成的;组合石,是收藏者把两块或多块天然赏石人为组合在一起形成的。之所以把这两块石头也放进来,是因为无法排除是对石;而且,如果是组合,这种组合石形成难度更大——在天地间找两个不是一家人却能长得一样的小孩,其实比你回到家里,自己生一个双胞胎要费时间。

“对接产生美”专题石展

时间:7月7-31日

地点:徐州观象艺术街

交流赏石文化 共享传世经典

固话:0516-83379692

投稿微信:15062198710

藏品咨询:15952182101

邮箱:1219455100@qq.com

地址:徐州观象艺术街

收藏经典 经典您的生活

|

上一条:观象论坛丨弘道养正,文化赏石 下一条:魏嘉瓒:漫谈赏石文化 |