收藏经典 经典您的生活

温德坤

中石协主席团副主席

产业研究专委会秘书长

本文为作者在7月7日观象·石界论坛文稿

奇石在我国历史上有很多称谓:怪石、雅石、供石、案石、几石、玩石、巧石、丑石、趣石、珍石、异石、孤赏石等等,我国台湾及港澳称谓雅石,日本称水石,韩国称寿石。

中国是东方赏石文化的发祥地。以自然奇石为对象,中国历史上有文字记载的,至少可追溯到3000多年前的春秋时期。公元六世纪后期开始的隋唐时期,是中国历史上继秦汉之后又一个社会经济文化比较繁荣昌盛的时期,也是中国赏石文化艺术昌盛发展的时期。众多的文人墨客积极参与搜求、赏玩天然奇石,除以形体较大而奇特者用于造园,点缀之外,又将“小而奇巧者”作为案头清供,复以诗记之,以文颂之,从而使天然奇石的欣赏更具有浓厚的人文色彩。

今以“弘道养正,文化赏石”为主题,略谈粗浅心得。

一、弘道养正,如何诠释?

何谓道?道,是中华传统文化中独有的哲学思想,对整个社会,包括哲学理念、政治、文化、军事等各个领域影响巨大。道的哲学含义丰富而复杂,在不同情况下所说的道,含义往往就不同。道字的最初意义是道路,后来引申为做事的途径、方法、本源、本体、规律、原理、境界、终极真理和原则等等。老子在《道德经》开篇就说:“道可道,非常道;名可名,非常名。无名天地之始,有名万物之母。”不难理解,道,可以说,可以名。道是无,无生有,有分阴阳为二,阴阳交合成三,三生万物。

但是,道也不是我们所说的一般的有名有象的事物,因为那不是永恒的道。大道产生于天地之先,是开辟天地之始;大道产生于万物之前,是生育万物之母。所以这个“道”,很难彻底讲述出来,只可直观体验。同时也说明,“道”不是口头上的空谈,而是实际的存在。一切事物非事物本来就如此,比如:日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,风无人扇而自动,水无人推而自流,草木无人种而自生等等,不可尽言,皆本身如此。总之,因一切事物非事物,不约而同,都统一遵循某种东西,没有例外,它就是变化之本,不生不灭,无形无象,无始无终,无所不包,其大无外,其小无内,其始无名,老子强名曰:“道”。

那么,“弘道”又是什么呢?“弘道”一词,《论语•卫灵公十五》中云:“人能弘道,非道弘人”。百度上说:古往今来,对“道”的发扬光大,乃人的天职,亦是文化事业的天职。意思是人能把道扩大,而不能用道来扩大人。三国时期的王肃(师从大儒宋忠,司马昭的岳父)曾遍注群经,他说“才大者道随大,才小者道随小,故不能弘人。”朱熹注:“人外无道,道外无人。然人心有觉,而道体无为;故人能大其道,道不能大其人也。”《论语》有云:君子“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,把“学以致道”作为君子学习的至上目标。一个人只有悟道,把握万事万物原始本来,才能游刃于万变世界,终得永年。老子为了阐明道的品质,引入了一个与道接近的概念——德。《道德经》的德篇有云,“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道”,意思是上德之德好比至善之水,她能滋养万物却不向万物索取什么,她能接纳世人厌恶的污垢,这样的至善之德接近于道的品质。正是由于这般的无求与不争,天下才莫能与之抗争,所以万事万物应合乎自然,归于道,唯道是从。

“养正”一词,《易经•蒙》篆曰:蒙以养正,圣功也。是指当幼儿渐渐长到四岁以后,已开始学会语言应用,学习能力也逐渐增长,此时应对其授以“童蒙养正”的教育。养正,是指培养其端正的心性及行为。

综上,弘道养正,一言以蔽之,就是弘扬正道,颐养正气。

弘道养正与赏石有什么关系?《道德经》说:“孔德之容,惟道是从”,指出宇宙万物皆离不开道的支配,只有合乎道,才能生生不息,所谓顺道者昌,逆道者亡。世间万事万物,都有道,也都要遵循这个道。天有天道,地有地道,人有人道。赏石,也有赏石之道。除很多名家论述之外,个人补充,还有这么几层含义——

一是修身之道。

中华传统文化博大精深,无论是什么类别的文化,文学,艺术,医学,武学……也无论是什么表现形式的文化——琴、棋、书、画,甚至是没有任何语言的文化,比如奇石、根艺……都是一脉相通的。通在何处?一个字概括就是“道”,两个字表达的话就是“阴阳”,也就是“道家”的思想,是中华文化哲学思想的核心。高雅的赏石过程,就是人生的一场修行。正如古人所说的“藏石六道”:石道人道,以石悟道;石身人身,以石修身;石性人性,以石养性;石缘人缘,以石结缘;石乐人乐,以石寓乐;石情人情,以石陶情。这“六道”说的就是赏石、藏石在精神上的巨大收益。唯有赞其之风韵,品其之乐趣,赏其之精品,颂其之文化,方能悟得真谛。

二是鉴别之道。

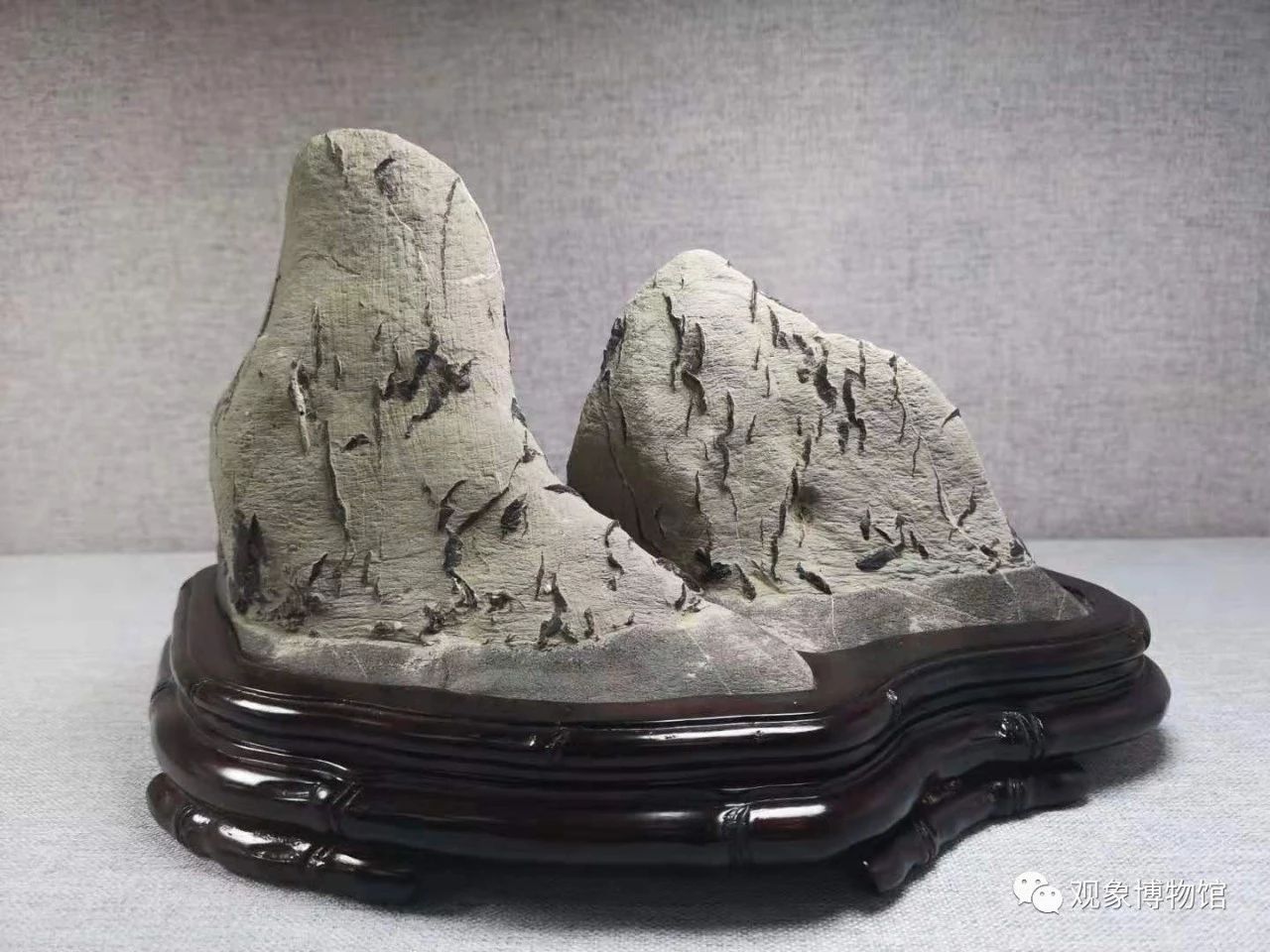

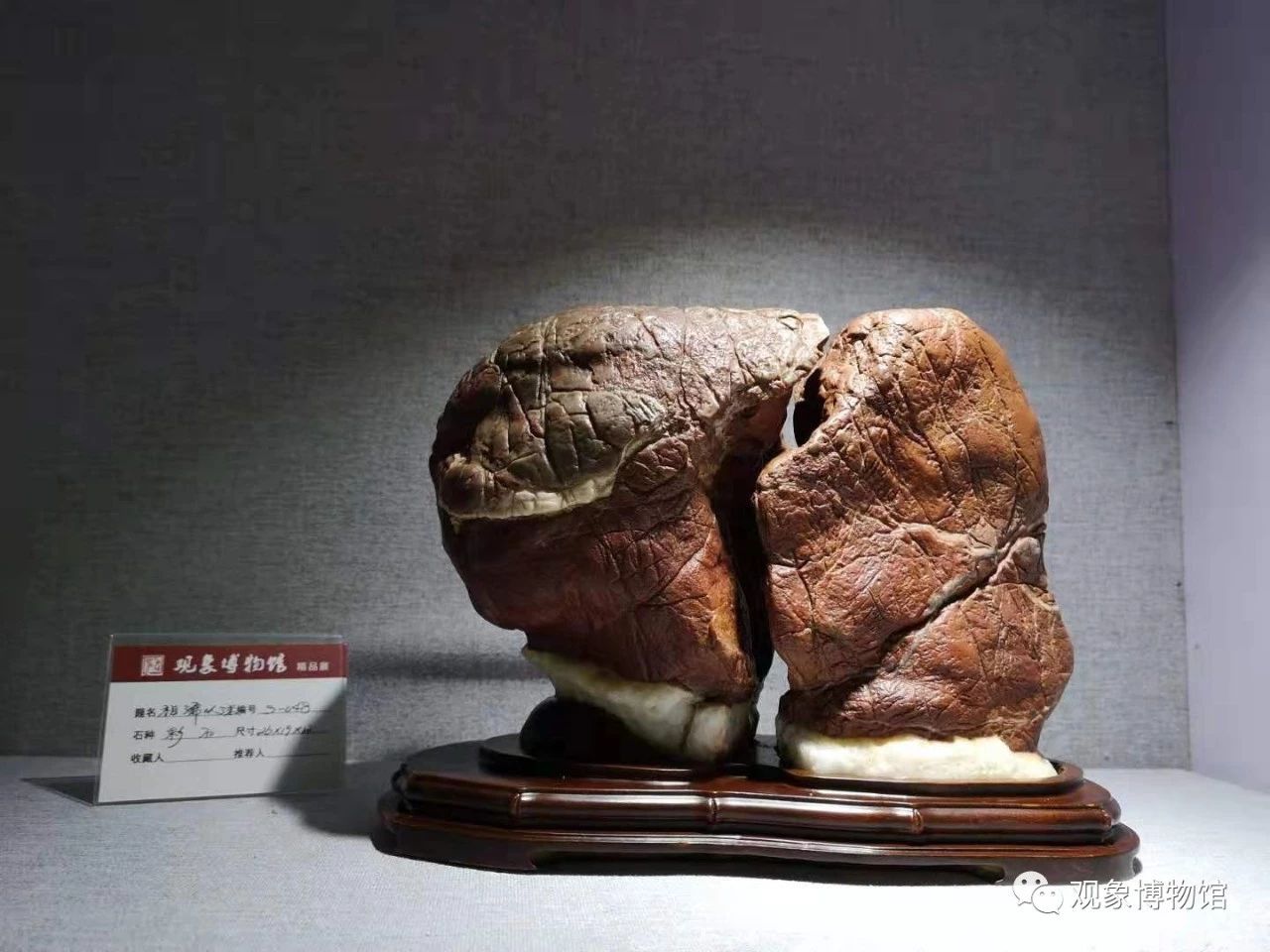

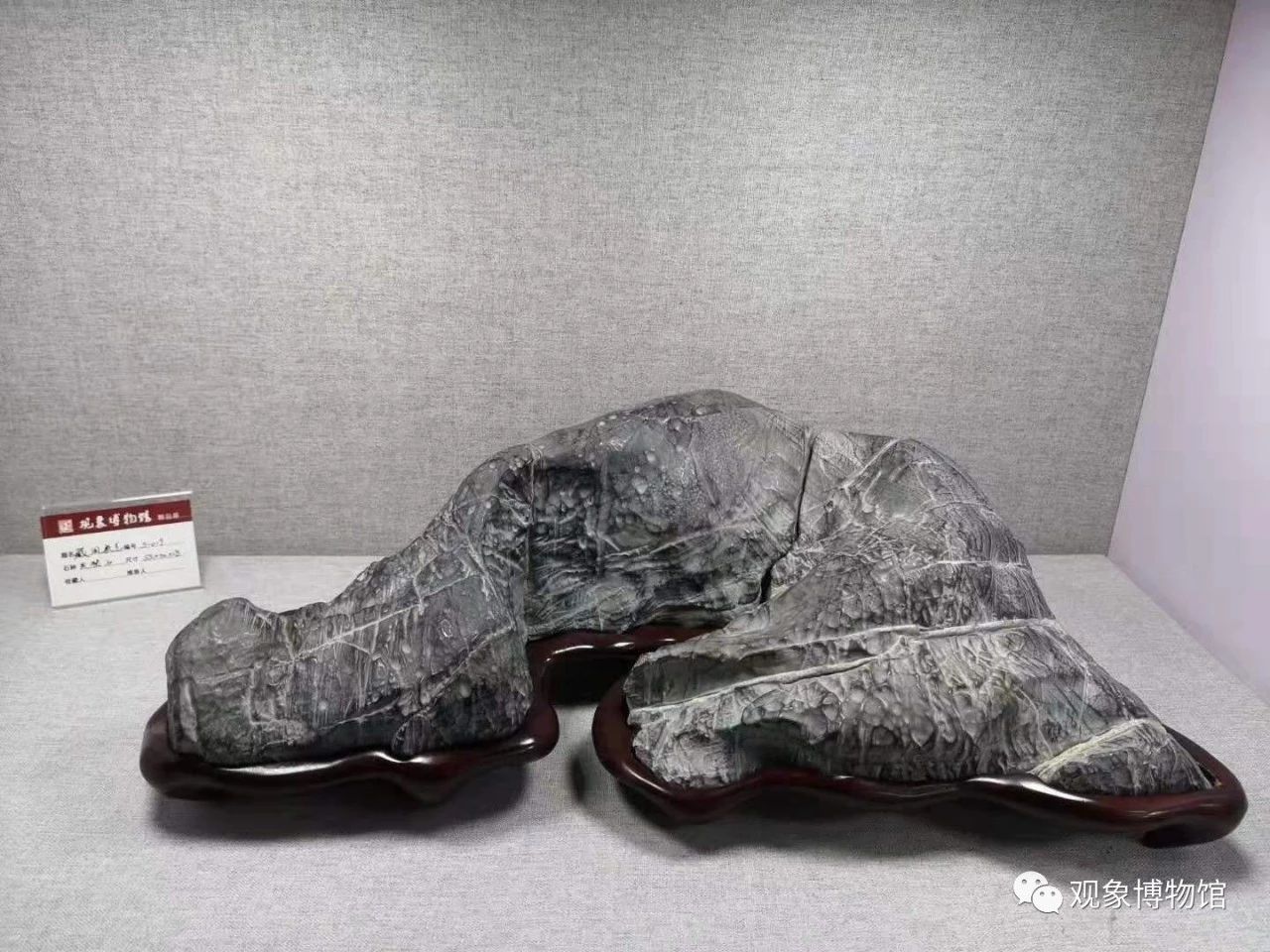

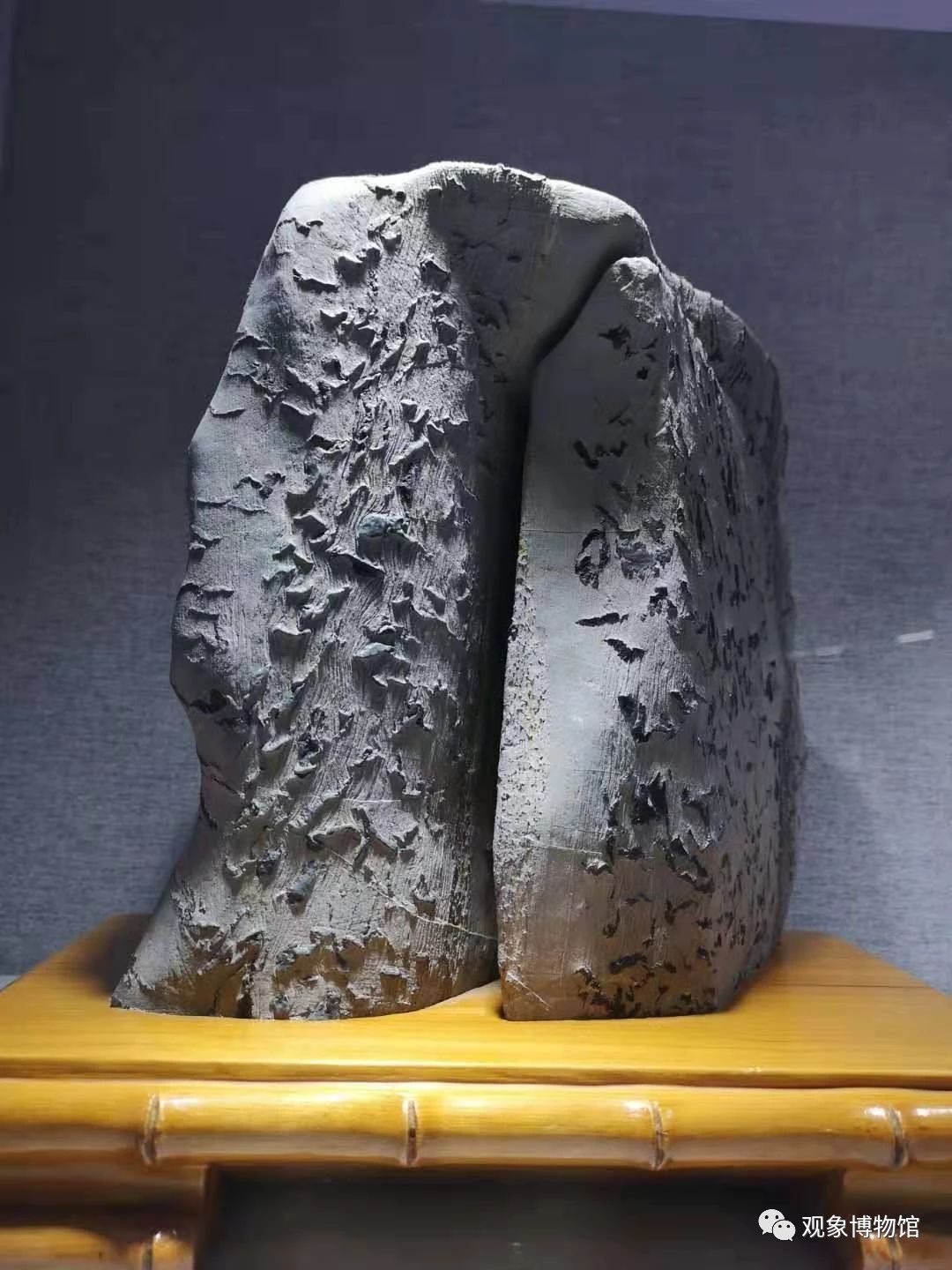

在专业和技艺层面,“瘦皱漏透”既是古典赏石标准,也是古典赏石之道,遵循了这个赏石之道,就能在以灵璧、太湖、昆石、英石四大名石为代表的传统赏石中,把握其要领,鉴别其优劣。毋庸置疑,“形、质、色、纹、韵”既是现代赏石的鉴评标准,也是现代的赏石之道。标准的改变,既是诸多石种的鉴评需要,更是赏石文化在传承与弘扬中的完善与提升。遵循这个赏石之道,就可满足任何一个石种的鉴评需求;掌握了其中的各项要素和要求指标,就能够在诸多石种中增强自我的鉴别与鉴赏能力,就不至于人云亦云,步入歧途。

三是为人之道。

石头是自然的,而赏析是人文的。所以,人是赏石的主要因素。这里,就不能不提到为人之道。直言不讳地说,当今石市,石种虽然越来越多(新石种频频出现),资源却越来越少;通货越来越多,精品越来越少;大小展会越来越多,文化内涵越来越少;走马观花的多,潜心学习的少。当今石友圈,人心浮躁的多,沉静思考的少;相互忽悠的多,秉持诚信的少;动手打磨的多,原石原貌的少;谈价论价的多,吟诗作画的少。凡此种种,不一而足。

花如解语还多事,石不能言最可人。我们今天赏析或收藏的石头,都历经了亿万年的风雨雷电、沧海桑田的洗礼,汲取了日月之精华,天地之灵气,都是大自然赐予人类的圣灵之物,足当以敬畏之心,去善待每一方石头。从古到今的文人雅士从不吝惜笔墨,但不论如何赞美,都无法表现奇石的无与伦比。我们把奇石看成是“立体的画,无声的诗”;我们赏奇石是赏“远古的意,当代的景”。我们赏小精品,看大生活;观小画面,悟大境界。通过赏石,有人总结出12个益处,我认为也是赏石人的做人之道,值得我们去学习和践行——

一为德,石不能言,厚德载物。

二为善,无欲无求,善举善为。

三为灵,石之灵性,足当汲取。

四为美,通过赏石,提升审美。

五为文,文化浸染,品位自高。

六为雅,文人雅士,君子之风。

七为静,褪去浮躁,淡定心态。

八为恭,心怀敬畏,谦逊恭让。

九为亲,雅登大堂,俗入草舍。

十为实,石在安心,实在做人。

十一为玩,雅玩添趣,陶冶情操。

十二为养,养石养人,养心养性。

一句话,弘扬正道,颐养正气,正知正念,道行久远。

二、文化赏石,如何去赏?

文化,就词的释意来说,文就是“记录,表达和评述”,化就是“分析、理解和包容”。文化的特点是:有历史,有内容,有故事。

中华文化内涵着神秘、神奇、隐秘之意,包含甚广:远古神话传说、伏羲八卦、五行学说、图腾崇拜等等。其中对石头的崇拜,关系到中国古代赏石文化的开启。从盘古开天到女娲补天、精卫填海、愚公移山等等,几乎无一不涉及到赏石文化。石头是世界的主宰。石头代表着天象——呈现出五彩云霞,石头代表着地支——充实着地脉,石头光射着时日——涵养着人和。

那么,文化赏石,如何去赏?个人感觉,有这么几点:

一、文化赏石需要终身学习

赏石活动,是社会活动中的一种,自然是一种“文化”存在。赏石最先是从文人开始的,自然更有“文化”的意味,赏石是文化的一种表现形式,一个人对赏石的理解折射出的是你的文化底蕴。石头还是那一颗石头,感觉石头不一样的是观赏石头的人,是你的“雅”赏出了石头的“趣”。因此,在赏石与收藏过程中,绝不仅仅要学习各个石种、产地、成因等基础知识,更要博览群书,包括哲学、美学、文学艺术、历史典故、地质地理、诗词歌赋等等。因为没文化,把好石头买个白菜价;因为有文化,把价格翻了好几倍,这样的例子屡见不鲜,这里不一一列举。我们既然要把赏石与收藏当作毕生的爱好与追求,就需要终身的学习和积淀,不但要读万卷书,更要行万里路。只有日积月累,聚沙成塔,才能厚积薄发,如鱼得水。

方寸藏宇宙,大气存法理。自然中见奥妙,无心处有精巧。赏石是为了取悦自己,是精神层面的东西,赏石是表面的活动,实质是拿自己的文化底蕴来取悦自己。没有文化底蕴作支撑的赏石活动是令人尴尬的。外行看热闹,内行看门道。赏石的人应该持虚怀若谷的态度去学习,包容万象的肚量去接纳各类文化,吸收文化精髓为我所用。赏石文化活动的举办者以及一些赏石文化的推动者,应该以赏石文化为导向的出发点,才是振兴赏石文化事业的根本。

赏石的至境,是人石相融,赏石的过程,即是修行的过程,是人品与石道的统一。赏石,首先是激情的迸发,进而喜悦平静,致远中和,最终达到修心养德的目的。爱石之人应以古人为师,贵德尚朴,重现自然趣味与优雅的文人情结,让生活艺术化,让艺术生活化。

二、文化赏石需要在传承中弘扬

观赏石作为一种赏玩对象,作为一种真正意义的收藏,孕育于石器时代,起始于先秦、两汉,发展于魏晋、隋唐,成熟于宋元,昌盛于明清,转型于清末民初,复兴于当代。

传统赏石,形成了以“瘦、皱、漏、透”为理念东方独有的赏石风格和赏石文化。当代赏石根据诸多新石种,在对传统赏石理念的发扬和发展中,形成了以“形、质、纹、色、韵”为理念的新的赏石文化。传统与现代并存的赏石氛围,是赏石文化振兴的一种表象。赏石呼唤传统文化的滋养,这也正是中国文化之道,赏石之道。

在当代,赏石文化得以复兴,得益于寿嘉华会长领导的中国观赏石协会,对观赏石的命名、“六个一”赏石理念的确立、鉴评标准的国标化、非遗项目的申请成功,鉴评体系、价格评估体系的建立,《中国石谱》的出版发行等等,使我们今天赏石有据可依、有谱可查,实现了空前的赏石文化复兴。但是,我们还应该看到,赏石还需要有一套科学完整的文化理论体系作支撑,市场还不够完善,石友队伍的整体素质还需要提升,这都需要我们树立一种时代的责任感和使命感,身体力行,去为之完善和发展,为之传承和弘扬。

三、文化赏石需要文化氛围

纵观赏石历史,每个朝代都有几个典型的代表人物,魏晋时期的陶渊明,汉代的张良,唐代的白居易、杜甫、李德裕、牛僧孺,宋代的宋徽宗、李煜、米芾、苏东坡,明清时期的曹雪芹、蒲松龄,近代的许问石、沈钧儒、张大千、鲁迅等等,还有几位古代石谱的作者,他们都爱石如痴,或著书立说,或吟诗作画,留下了千古佳话与不朽诗篇:白居易的“太湖石”、米芾的“研山铭”、苏东坡的“壶中九华”等等。正是他们的爱好、才华和贡献,使得赏石文化一脉相承,流传至今。

反观当代,不能不说,我们石界的文人墨客似乎不够多、文化氛围似乎不够浓。人们在赏石过程中,讨论好与坏、优与劣的多,讨论经济价值的多,真正潜下心来去读石、悟石、写石的人却不多。石来我未来,石在我不在。石头上亿年,人生难过百。人生之短暂,对上亿年的石头而言,只不过是一个匆匆的过客。我们今天收藏的每一方石头,都是暂时的保管者,石头还是要流传下去的。但仅仅流传石头是远远不够的,上面列举的古代那些文人墨客,如果不以文化赏石,不著书立说、不留下千古诗篇,是绝不会标榜千秋的。对个人,他们被后人铭记和赞颂;对社会,他们在有限的生命里,丰富、传承和弘扬了赏石文化,在灿若星河的赏石历史上,浓墨重彩地写上了一笔。所以,只有文化才是不朽的,只有文化才能够流传千古。文化赏石的意义也正在于此。

本文为作者在7月7日观象石界论坛文稿

固话:0516-83379692

投稿微信:15062198710

藏品咨询:15952182101

邮箱:1219455100@qq.com

地址:徐州观象艺术街

收藏经典 经典您的生活

|

上一条:以美观石,观石之美——浅谈《中国赏石美学》的学术旨趣、理论建构与现实意义 下一条:李昌银:模仿、解构与表现,谈对石的趣味 |