本文节选自《策展人工作指南》

作者:亚德里安•乔治

译者:王圣智

「策展人」(curator)一词在当代所指涉的内涵比以往更为广泛。为展览选择艺术作品并提供解说,或许是策展人最为人熟知的角色职责。然而,策展人这个角色在今日融合了制作人、行政专员、展览规划者、教育工作者、经纪人及组织者的职权。此外,当今的策展人很可能得负责撰写展览的墙面标示牌、画册专文,以及其他相关辅助内容(这部分亦逐渐包含网络文本及社群媒体)。人们也期待21世纪的策展人能够与新闻媒体及社会大众互动,接受采访,并发表谈话。不仅如此,策展人可能必须参与各种募资与发展活动,例如赞助者或者资助者举办的活动,也可能透过他们自己和学校、学院或大学所建立的伙伴关系而涉足学术领域,举办讲座或研讨会,提供实习或临时职位。由于策展人的职责不断变化、发展及扩张,策展人本身也必须同步强化并拓展专业技能,才能因应新的挑战,把握新的契机。

「策展人」一词首度出现于14世纪中叶,意指监督者、管理者或维护者。其字源是拉丁文动词curare,意为「照料」;起初是用于形容那些负责照料未成年人或精神病患的人。而策展人的角色从萌芽到发展成今日的模样,则与富人收藏各种物件作为闲暇消遣的行为密不可分。

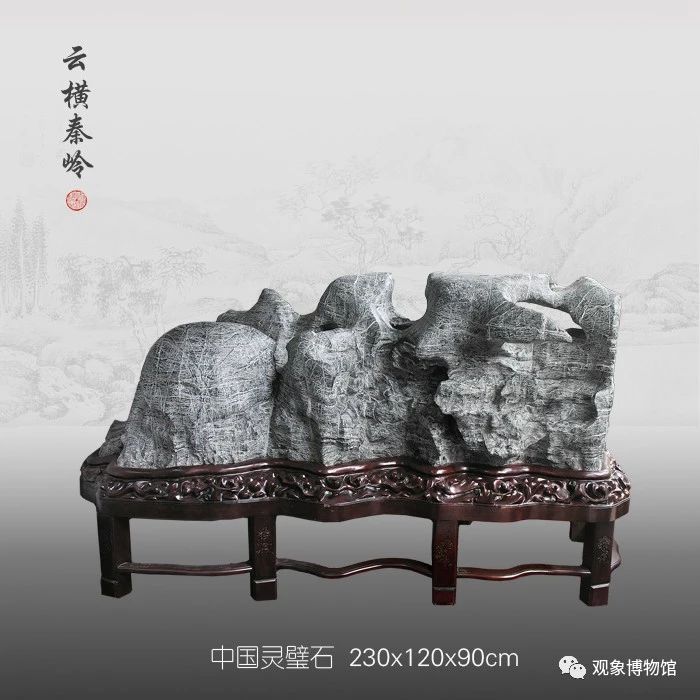

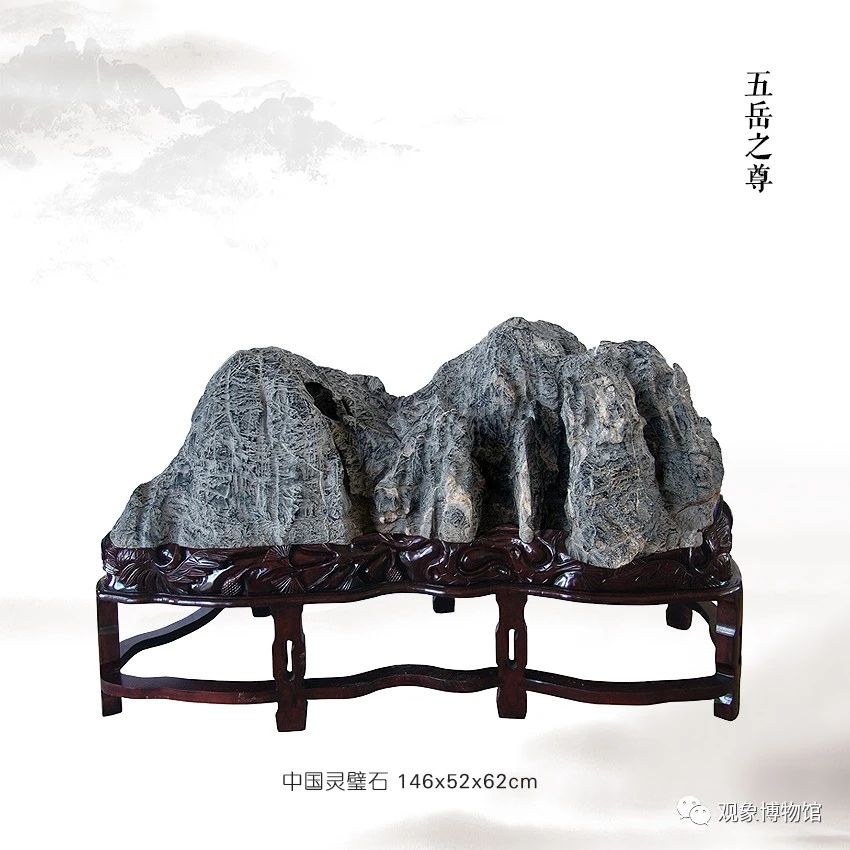

多元形式物件(包括自然与地质标本、雕刻品、装饰品及艺术品)的收藏有悠久的文化历史,但主要扎根于17世纪。当时的富翁会在家中腾出几个房间,用于存放及展示他们的收藏品。这些房间被称为「珍奇屋」(Cabinets of Curiosities)(德文称为艺术品收藏室[Kunstkammer]或奇珍品收藏室[Wunderkammer])。[1] 收藏家会列出收藏清单,并选择要添置哪些物件,或是将这些任务委派给管家。[2] 负责照料这些艺术品、收藏品或古物的人便称为「看守者」(keepers)(其原因显而易见),欧洲的某些博物馆至今仍沿用这项称谓;「看守者」一词有时也用于指涉高级策展职位,或承担研究、书写及鉴赏等额外职责的策展角色。

哲学家罗伯特•虎克(Robert Hooke)是伦敦皇家自然知识促进学会(The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge;简称皇家学会)陈列室的首任「看守者」。皇家学会成立于1660年,旨在透过观察及实验促进自然科学发展;而其所属的陈列室则用于收藏和展示各种自然物及人造物,有些较为寻常,有些实属罕见。1661年的皇家学会档案把虎克记载为「实验照料者」(Curator of Experiments)。然而,这个职称与艺术品和其他类型的物件毫无关系。事实上,虎克当时的职责是筹备、照料及协调每周一次的新科学实验演示。在虎克担任这个职位的四十年间,他的职责逐渐多元化,进而演变为当今意义下的「看守者」。虎克(与他人合作)研究及记录皇家学会的众多作品,并为它们编纂目录。综合观之,虎克所扮演的两种角色堪比今日我们对策展人角色的诠释。

艺术评论的历史(远比策展的历史)

更为人所知……

目前尚未有任何书籍

专门探讨与艺评同步发展的展览创造行动。

这或许是和策展人这个角色

并未、也不应该被明确界定有关

丹尼尔•伯恩鲍姆

第53届威尼斯双年展总策展人 [3]

Daniel Birnbaum

Director,53rd Venice Biennale

在18世纪至19世纪期间,已开发世界出现各种大型收藏,而许多收藏家后来都把收藏品遗赠给国家。在这个时期,博物馆馆长、看守者以及策展人的角色划分经常模糊不清,而且权责相互交错,但唯有「策展人」一词的涵义与博物馆或其他(无论艺术或非艺术)收藏品的管理者最为相关。如今,策展人的职责也同样广泛和包罗万象,例如决定要添置哪些物件作为馆藏(通过收购、委托或赠与方式获得)、对某件收藏品或一系列收藏品进行原创性且深入的研究、照料作品并将之文件化,以及把所知所学透过学术发表与展览分享给公众与(或)同侪。

人们通常认为策展人的核心角色应为视觉文化及品味方面的专家。这个角色的原型在19世纪中叶至末叶成形,其内涵到了20世纪中叶逐渐变得明确。博物馆的角色也恰好在这个时期发生变化,不再是单纯的收藏品贮藏及陈列室,而逐渐蜕变为参与和学习的场所;艺术家与策展人也可以利用博物馆进行合作,共同实验新的表达及展示方法。正是在这个时期,艺术界出现一批具有影响力的人物,他们提出各种不同于单纯展示馆藏品的展览专案。更确切地说,这些新一代的策展人连结多样化的作品,聚焦于某个艺术性或历史性主题,或是将创作方式相近的艺术家的作品一起展示。

蓬杜•于尔丹(Pontus Hultén)及哈洛德•史泽曼(Harald Szeemann)等活跃于战后时期的杰出策展人曾设计出许多具开创性的展览。于尓丹在担任斯德哥尔摩现代美术馆(Moderna Museet,Stockholm)馆长期间(1958年至1973年),史无前例地把座谈会、辩论会、音乐会,以及影片放映等形式引入美术馆,并且向公众介绍美国普普艺术(Pop)等重要的艺术运动,称为欧洲地区的创举。于尓丹在1973年移居巴黎,随后担任国立现代艺术美术馆(Musée Nationale d’Art Moderne)(庞毕度国家艺术暨文化中心[Center Georges Pompidou])创始馆长,持续创造具开拓性且影响深远的展览,试图藉此连结欧洲主要城市的文化成果,并标示策展方面的典范转移(paradigm shift)。史泽曼原本是一位演员、舞台设计师暨画家,直到1957年才开始他的策展职业生涯。史泽曼在担任伯恩美术馆(Kunsthalle Bern)馆长期间(1961年至1969年),为克里斯托(Christo )和珍妮-克劳德(Jeanne-Claude)这对艺术家夫妇提供他们生平首次以布料包裹整栋建筑物的机会。此外,史泽曼于1969年为伯恩美术馆策划「活在你的脑中:当态度成为形式」(Live in Your Head:When Attitudes Become Form)这档展览,由此确立所谓「大型展览」(great exhibition)

的典范模式。这档展览所呈现的作品均透过某个核心概念相互连结,共同创造出崭新的、有时带有挑战意涵的关系。某种程度上,正是这种策展模式导致策展人身分(curatorship)首度遭到批判:有些评论家认为,艺术、艺术家以及策展人之间的天秤,已过度向策展概念这一端倾斜。

综观1990年代,策展实践史在英语系国家确实受到更多关注;尽管如此,关于策展实践的历史记述仍相当零星。汉斯•乌尔里希•奥布里斯特(Hans UIrich Obrist)(现为伦敦蛇形画廊[Serpentine Gallery])展览与计划联合总监暨专案总监)乃当代最具影响力的策展人之一,他曾提到:「……我做这件事[把策展史文件化]的目的,实际上并非为了把事物历史化,而是为了理解为何这些事物不为人所知。」[4]

可以确定的是,在我们理解过去与当今的艺术及文化过程中,策展人始终扮演着不可或缺的角色,无论他们承担的是较为传统的职责,抑或当代的新内涵。策展人透过与艺术家之间的共生关系,不断挑战人们的认知,并持续探寻未来文化的趋势与面貌。

注释

1| 尽管收藏主要是富人的闲暇消遣活动,但随着越来越多人开始收藏物件,cabinet一词的涵义便逐渐从房间转变为房间内的一件家具摆设,用于存放及展示珍贵的收藏品。

2| 彼得大帝为了存放并展示他的收藏品,于1727年在圣彼得堡建立了俄罗斯第一座博物馆(Kunstkamera).世界上许多重要的博物馆都是奠基在收藏家(包括君王)为了公众利益所馈赠的物件之上。

3| 伯恩鲍姆与奥布里斯特的对谈。<策展简史>(A Brief History of Curating),全球艺术论坛(Global Art Forum),杜拜艺术博览会(Art Dubal),2009年。http://www.youtube.come/watch?v=ojA2n_qEfLc.

4| 奥布里斯特访问加文•韦德(Gavin Wade)时的谈话。引自<一场对抗遗忘的战争>(A Protest against Forgetting),收录于奥布里斯特,《关于策展:你一直想知道但却不敢发问的一切》(Everything You Always Wanted to Known about Curating But Were Afraid to Ask),柏林:史腾贝尔格(Sternberg)出版社,2011年,页127。

固话:0516-83379692

投稿微信:15062198710

藏品咨询:15952182101

邮箱:1219455100@qq.com

地址:徐州观象艺术街

收藏经典

经典您的生活

|

上一条:瘦、透、漏、皱之外,浅谈赏石之趣 下一条:当今策展兴盛的原因 |