前几天一大早刚上班,我们的一个女职工就一脸兴奋地拿出一沓子照片给同事们看,我刚好推门进去。

“哦,真漂亮。”

“李总,看出来了吗?照片里面是我!”

我没抬眼:“照片很漂亮。”

她更加兴奋。

其实她误解了,我说的是照片漂亮,没说人漂亮,哈哈。

我们周边的女士们都喜欢照艺术照。知道什么叫艺术照不?照得不像(自己)的才叫艺术照,照得像(自己)的那叫生活照。

明白了不?所谓的“艺术”,就是“不像”的意思。就像刚才说到的误解,我说的是照片照得漂亮,她误解成我说人漂亮。

请不要对号入座,不要把我刚才说的同事自认为是高岩,因为她就是认为自己漂亮(哄堂大笑)。

所有的人都知道:“艺术来源于生活,但高于生活”。所谓的“高于”,就是“不像”。

人类最初的艺术表现是不像的,在《中国赏石美学》(李昌银著,齐鲁书社出版,当当与京东有售,编者注)里,有一节专门谈到这个问题。人类最初与孩童时代的绘画,不追求形象逼真,只求神似。这一时期的作品,有着独有的魅力。

但是孩子们长到6-7岁之后,大多数突然不喜欢画画啦,即使画出来也没有以前那个韵味了。

为什么?就是追求形似逼真羁绊了自己的创造力,而艺术表达能力跟不上,就既没有形似也没有神似了。

艺术与生活之间是一种什么样子的关系呢?

柏拉图在《理想国》里说过,“艺术是影子的影子”。啥意思,他认为,人类先有一个理式,然后根据理式制造了实物,艺术家再根据实物创造了艺术。比如我们睡觉用的床,在我们的头脑里先有一个床的理式,然后木匠们根据这个理式造出床来,再然后才是艺术家根据现实中的床画出画中的床。

因此,柏拉图是很鄙视艺术的。现在很多的文艺青年,向往柏拉图式爱情的,不知道柏拉图很看不上艺术,不过这是两码子事。

不说爱情,我们接着说艺术。

柏拉图那个时候的艺术家们,把自己的艺术追求放在了艺术逼真上啦。在《中国赏石美学》里也转述了这样一个故事:两个艺术家比谁的作品更好,其中一个画的葡萄竟然引来了小鸟,很自豪地向另一个挑衅:“掀开帘子,看看你的画。”

“我画的就是帘子……”

那个时期,艺术家们的追求就是逼真。逼的是什么真,是生活的真,现实的真。模仿者永远也赶不上创造者,就像很多公司吹嘘的那样,自己“一直被模仿,从未被超越”。

此背景下,柏拉图鄙视艺术家们是再自然不过的啦;只是,应该说柏拉图鄙视的不完全是艺术,而是艺术家们模仿得不够好。我们很多石友也常有这种自卑,觉得自己的石头不够逼真。

不过,艺术的目的何在?

这下子扯远了,就像你问人生的意义是啥一样。不过,这个坎还真绕不过去。

(这时候有人插话)

你行啊,你要是能绕过去,你可以出去绕一圈,去趟洗手间,过半个小时回来再接着听不耽误——没事,我一讲话你就上厕所,不要不好意思,下次我可以到厕所门口去讲……不是说这个啊?你是说上厕所你能过去,不要人让路,你绕过去,哦,去吧。

咱接着啊,说到哪啦?厕所。不对,厕所前面?什么厕所前面是老吴的办公室,我又不是不知道厕所位置。刚才讲到艺术的目的。

艺术的目的不就是愉悦吗?

艺术的目的就是愉悦观者,或者更准确地说是触动创作者、欣赏的灵魂,引起震动,引发情感的共鸣。

(这时候又有人插话)

我没说车震。我说的是震动,灵魂的震动。别打岔啊,再打岔我也要上厕所去了。

今天咋回事,大家都不集中精力听,是不是我讲得特别没趣?你说一个破石头能讲出什么趣味来,要不是……

不说了,咱接着讲。要不我给大家讲个笑话,提提神,这笑话我都讲三年啦,每次都觉得好笑。

我在法国生活已经好几年了。刚到的那会,一句法语不会说。会一句,“你好”、“Bonjour”。到巴黎后先去购物,乖乖,一个商场里怎么看着一大半都是中国人。我折腾了大半天后,内急啦,可是怎么也找不到厕所(今天跟厕所杠上了)。突然我看到一个过道,好像里面有厕所,就一路狂奔过去。一个中年法国妇女拦住我,“Bonjour”,我把仅会的一句法语献给了她,然后做焦急状,可是她就是不让过去;我想这咋办呢,这个也不好比划,比划不好就成流氓啦;我急得是满头大汗,原地绕圈,还是不敢比划;猛地,从中年妇女口中吐出一个声音:“尿尿?”

我的个天呐,这法国人居然会说这个,这也是她会的唯一一句中文,太突然了,看来在她这里转圈的中国人已经很多啦,我是喜极而泣,她用手一指,我看到了厕所的方向。

……

好,上厕所的回来了,刚好,在你离开期间我们闲扯了一会,你回来正好接着听,我们接着讲艺术的目的。哈哈,你没有逃掉,还得忍着。不能再跑了,再跑你就不是内急的问题了,你是前列腺出大事了,这叫病,得治,再跑直接把你摁到车里送急诊。

咱接着讲艺术的目的,这次谁都不许打岔。艺术的目的就是触动观者的灵魂,怎么样才能触动呢?画得像可以触动,画得不像也可以触动。看到蒙娜丽莎触动不?触动,太像了,西方古典艺术一直朝着写实的方向前进;中国文人不那么认为,认为写实那是工匠的活,画得像工匠们完全可以做得很好,文人画强调写意,看不上写实。因此,像与不像都是艺术。

回到哲学,咱再问问为什么。

中世纪欧洲有个哲学家叫奥卡姆,很多人知道有个名词叫奥卡姆剃刀,这把刀不是用来理发的,他的原话是“如无必要,勿增实体”。这句话解释起来又太绕了。

“如无必要,勿增实体”。这句哲学语言的意思,就是学术表达尽可能精简掉不必要的累赘,越简单越好;用艺术家的话说,就是米开朗基罗的名言:雕塑就是去除多余的部分;用我们赏石行业的术语就是米芾的“瘦”;用现代美学的语言表达,就是“简约”;用我们石友的语言表达,就是“还真好”。

那么,什么叫累赘?

看你从哪个角度看问题了。从写实艺术的视角来看,要秋毫毕现;从写意的角度来看,与思想表达无关的部分都是累赘。十多年前,我常去南大旁听课,有一次在艺术系里看到一个雕塑我很震撼:一只狗,瘦骨嶙峋,连胸膛都掏空了。当时我对艺术还不感兴趣,但是还是受到很大的震撼。艺术家们常说,“少就是多”,我以为是废话,其实很有道理。

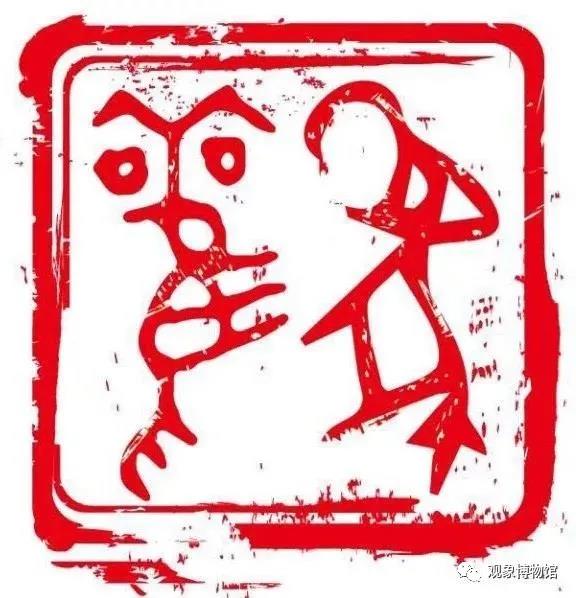

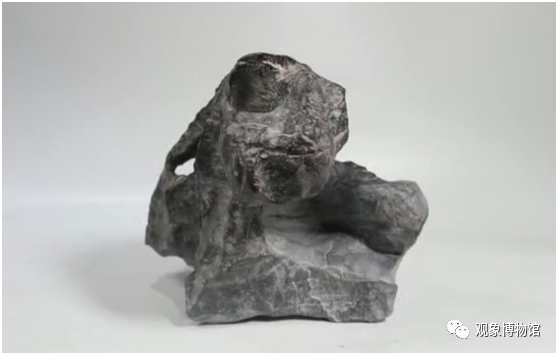

把累赘都去掉,现在请各位欣赏两块石头,像啥?

很多老石友都不问像啥,因为觉得玩象形丢人。不丢人,齐白石画的虾价格不比你画的龙便宜,艺术品的价值不在于题材, 而在于表现力。

看看这两个石头,两只动物,精简到不能再精简的程度,震撼不?

昨天,张总给我说了一些石友想说而没好意思说出的一句话,就是:观象的文化做得很好,可是石头不怎么样。

我说,张总你说清楚,这是别人的观点,还是你的观点?

张总说,“这当然是别人的观点,说这话的人他们没文化,咱不在意;可是我们确实也有几块好石头。”张总这是拿我们自己开涮,我怎么听着这话不对味。

观象这两年做了什么,从现象上看如雾里看花(受疫情影响,今年没有搞活动,编者注),但其中一个很重要的事,就是观象极力引导更多的石友从艺术的角度看赏石。

有了这个视角,一些不怎么“像”的石头其实是赏石佳品,是赏石艺术品;在目前很多人不认可的时候,你可以很低的价格买石头;我就常常很低的价格买石头,郁闷啊。

——我这叫矫情吗?我这是不想丢人。有人散布谣言,说我整天一堆堆地买烂石头,观象的人都让我给丢尽了,出去都不敢说是观象的人啦。是你说的不?我一直怀疑是你说的。

换一个视角,畅快淋漓地去购买那些有艺术价值的石头吧!现在,价格过亿的艺术品一大半是抽象艺术,是我们看不懂,不喜欢的艺术品;未来,价格最高的赏石,一定也会有大半是现在很多人看不上眼的石头。

观象拍卖,将引导这一趋势的发展,把别人看不上眼的石头包好了放在床底下,不让他们看,未来交给观象拍卖,自己在家里买好验钞机,你就等着发财吧。我们设想一下哦,十年后你的石头一下子卖了好几个亿,你家里十台验钞机要是同时开起来,那外面听着不跟拖拉机似的轰隆隆的;家里面尘土飞扬,媳妇都找不着你了。先偷着乐一会吧,一想到有这么多钱我就受不了。

最后,我还是忍不住要搬出齐白石他老人家的经典语录:太像媚俗,太不像欺世。这句话不需要解释,我们就问一个为什么?想想我前面提到的奥卡姆剃刀吧,艺术表达明明可以用两笔画出的,你非得三笔,不仅浪费了墨汁,还压缩了观者的想象空间,减少了许多的艺术韵味。所以,齐白石老先生这句话实在是经典,理解了这句话,就找到了艺术欣赏的乐趣。

培根说,知识就是力量;在收藏圈,知识就是财富。玩石头,千万不要画地为牢,一听讲座就往厕所里跑的不积极分子,得批评。今天就啰嗦这么多,感兴趣的可以去展厅看看前面说到的这两个石头实物,顺便可以看看高岩的艺术照。哈哈……

( END )

|

上一条:从艺术形式上对赏石分类 下一条:艺术、石头与爱情 |